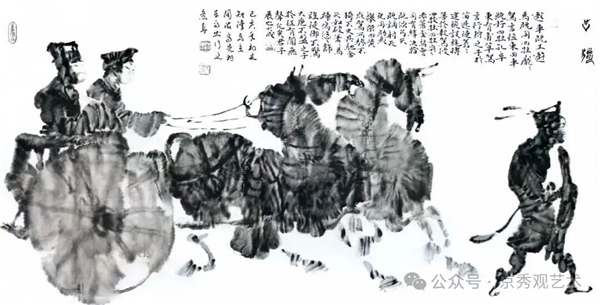

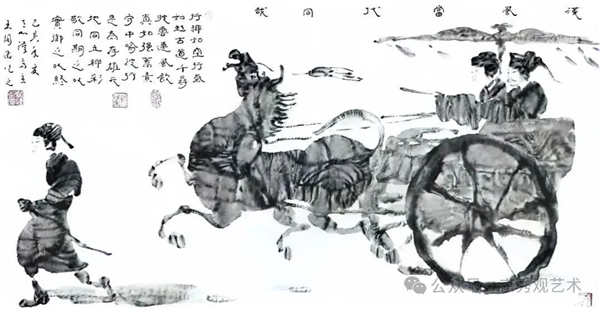

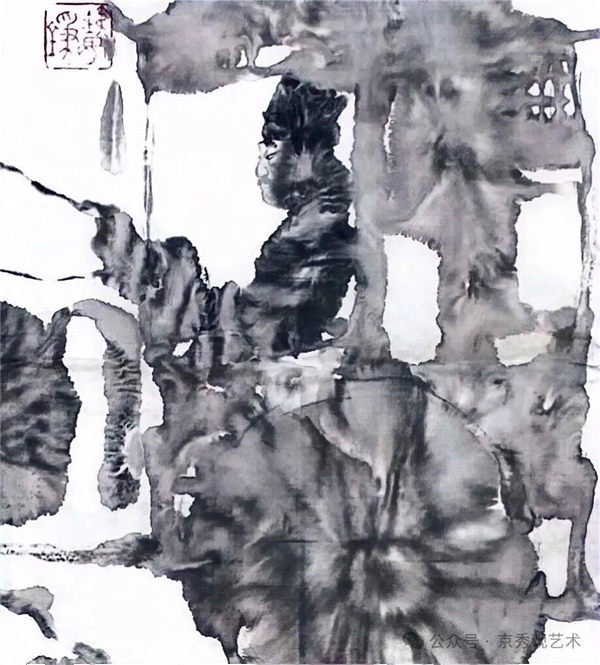

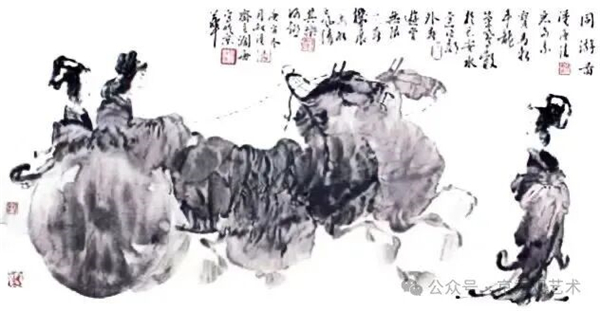

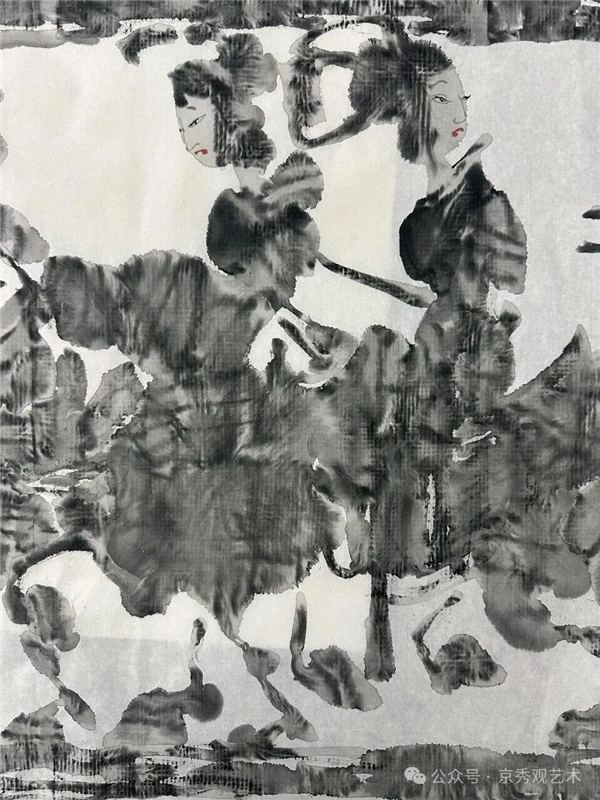

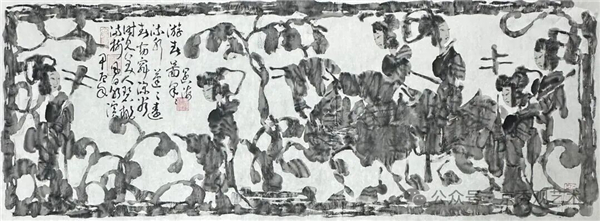

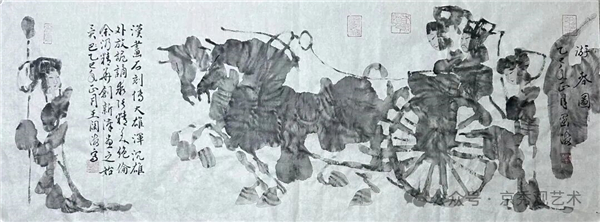

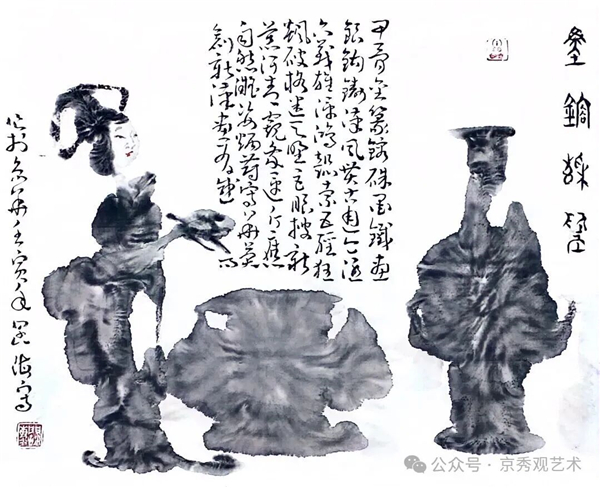

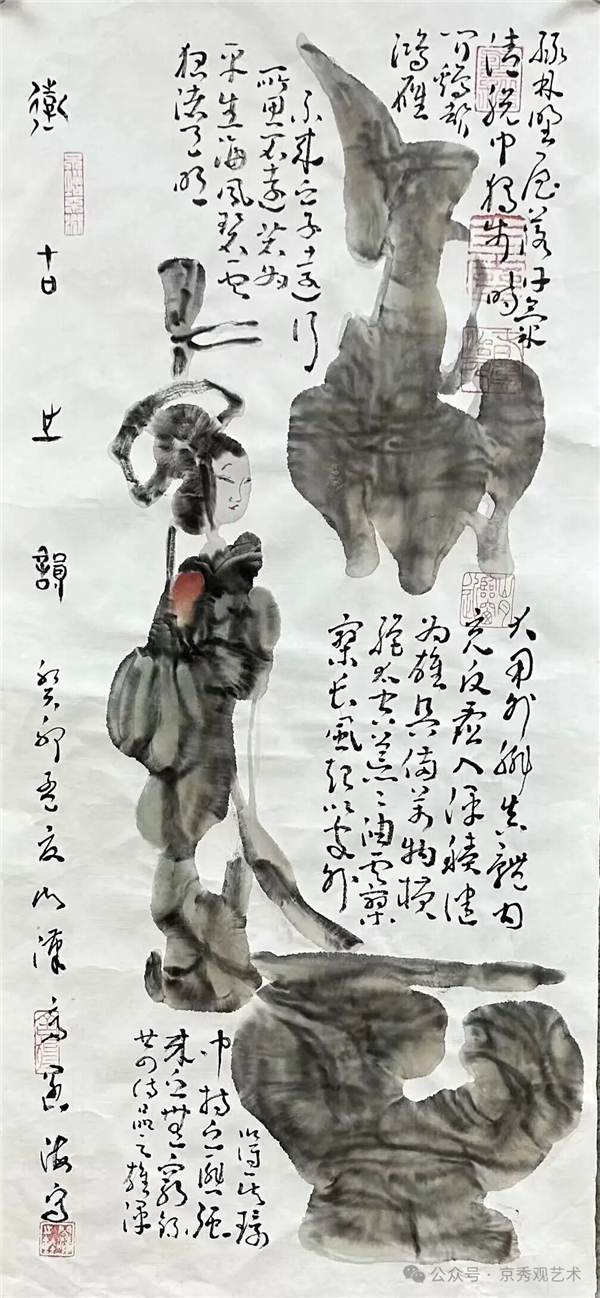

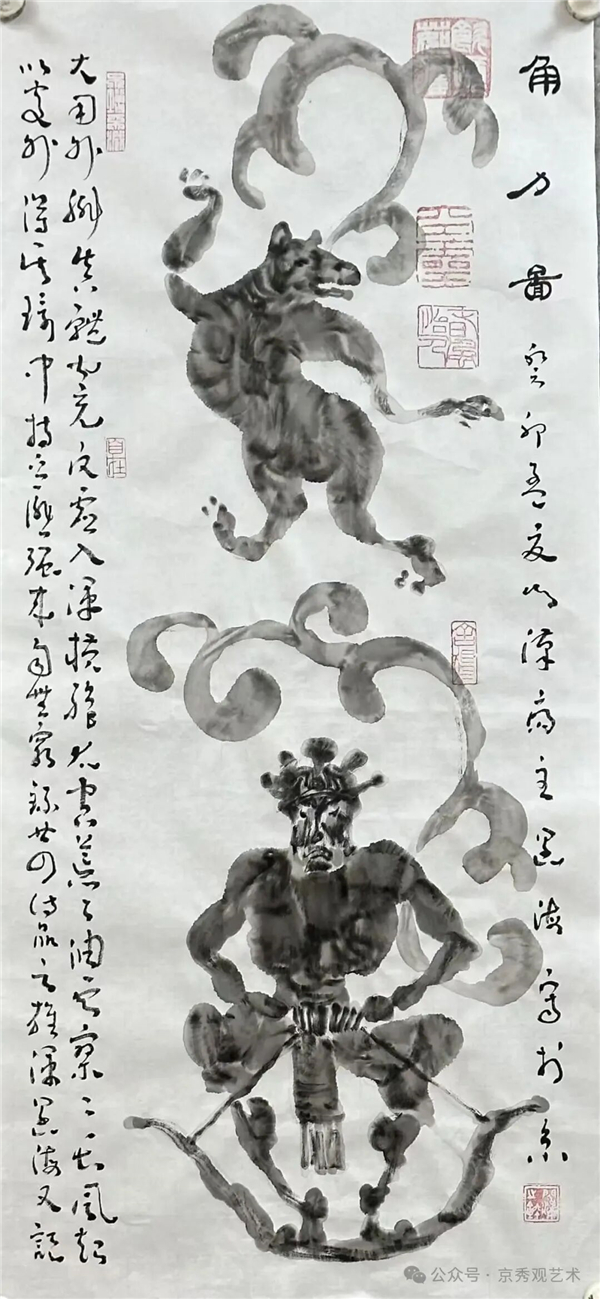

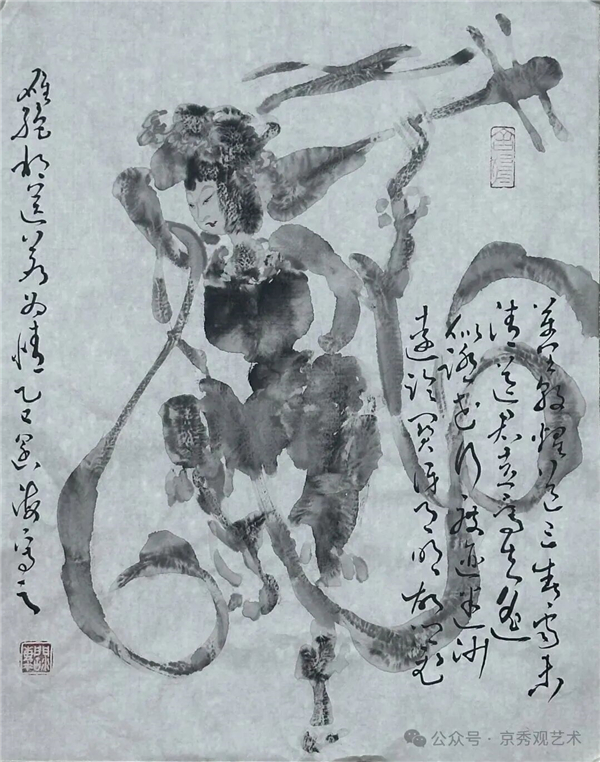

在中国画坛数千年的传承长河中,总有先锋者以超越时代的视野与魄力,为古老艺术注入新生。新汉画创始人王阔海先生,便是以开宗立派之雄魄,唤醒千年汉画石刻魂的一代宗师。作为建国以来中国画技法荣获国家专利的第一人,他以三十余载匠心深耕,将沉睡近两千年的汉画像石刻艺术,转化为独具生命力的水墨新范式,在当代画坛写下浓墨重彩的新章。而支撑这一艺术革新的核心技法,便是他独创的“冲墨、冲色、冲线”的三冲合一之法,将南宋梁楷泼墨大写意之没骨画法开拓了一片新的广阔的天地。继之,王阔海先生根据自己六十年的笔墨实践,进行了认真总结,提出了中国画大写意六性论,即新六法论,来指导他的新汉画创作,并对当下的中国画大写意具有现实的指导意义与深远的历史意义。六性分别为:纸性:纸尽其性。水性:水尽其韵。墨性:墨尽其玄。笔性:笔尽其妙。色性:色尽其雅。心性:心尽其道。其六性以“心性”为统领,追求天人合一的境界,补古人工笔六法在大写意领域的局限,传承并发展“古法用笔、气韵生动”之精髓,成为真正的中国画大写意理论和新汉画体系的灵魂所在。     “不开一派,何以立世?汉画像石刻沉睡近两千年无人问津,我当以笔墨为钥,启其尘封之魂!”王阔海先生的这番宣言,正是他开创新汉画的初心与担当,也暗含着“心尽其道”的追求——以心性为核心,创作者需修养身心、体悟大道,最终达到天人合一的创作境界。这份对艺术的赤诚与对文化的担当,成为他艺术探索的精神根基。这份开拓源于一次命运般的艺术顿悟:偶然翻阅的斑驳汉画像印本上,年代久远形成的模糊痕迹竟透着天然的笔墨流韵,1800年前的艺术智慧与当代审美在此刻达成奇妙共鸣。“若将石刻形态化为水墨图式,必是震古烁今的突破!”为让这一创举名正言顺,他专程请教易经大师,反复斟酌后敲定“新汉画”之名,让这个承载着千年文脉与当代创新的词汇,永久载入中国艺术词典。从灵感萌发到体系成型,王阔海先生走过了三十余载求索之路,最终独创可控渗墨之法,即“三冲合一”之法,并斩获国家发明专利,完成了从艺术探索者到流派开创者的华丽蜕变。这一炉火纯青的绝技,颠覆了传统铅笔打轮廓的旧法,以“以笔代刀”的理念,实现了石刻质感与水墨灵动的完美融合——淡墨铺底,墨色随心意精准渗透,“令其渗何处便至何处,要多细便多细”,令可控与不控相结合,人力与天力相融化,偶然与必然相贯通。这种“控墨如控雹”的功力,历经摸索、探索、成熟、完善四阶段打磨,终成新汉画的核心技艺密码。而技艺的精进过程,亦是对“笔尽其妙”的践行、“墨尽其玄”的验证:讲求笔法精妙,追求“妙笔生花”之境,传递笔墨的艺术张力。      在艺术表达的革新上,新汉画更显宗师格局,六性中的“水尽其韵”“墨尽其玄”在此得到充分展现。王阔海先生认为,西方的高光在明部的高光点上,而中国画的高光实际就是白纸。中国画大部分以逆光效果为主,这无论是从范宽的《溪山行旅图》、黄宾虹的积墨之山,还是各种山水、花鸟、工笔人物,都是在逆光中进行;在逆光中分层次,在逆光中分浓淡、分五色、分十色,而最亮处就是白纸。他的新汉画也都在逆光里变化,但这并非像古汉画拓片那样一抹黑,而是在逆光中,有焦墨、灰墨、淡墨、亮墨等层次变化,这正是“墨尽其玄”的英雄用武之地:挖掘墨色的丰富层次与深邃意境,彰显墨的玄妙韵味。再加上“三冲合一”的可控渗墨法,在色墨之间、浓淡之间、干湿之间互相渗化、冲撞,水在其中起到关键的调和与引导作用,恰是“水尽其韵”的体现:善用水墨交融之妙,展现水的灵动气韵,为画面注入鲜活生机,最终达到“墨尽其玄,玄之又玄”的笔墨效果。      古人对中国画有“如灯取影”之说,影子留在最亮的墙面之上,这正是中国画的本质光源,墙就是白光,暗影便在逆光之中。古人所言“如灯取影”,形象地道出了这一原理。像八大山人的荷叶、郑板桥的竹子,都是画的像物体照射的影子。基于此,他跳出西方绘画依赖光影塑造高光的范式,回归中国画的本质光源,以墨色浓淡、线面布局结合“计白当黑”的留白艺术。他强调,“计白当黑”中的“白”就是高光,创作时若不经营好白的位置与秩序,画面就容易杂乱。大空白、中空白、小空白等需有规整秩序,才能产生秩序美,避免画面散乱。这一布局构思的背后,离不开“笔尽其妙”的支撑:以精妙笔法统筹墨团大小、线面与留白布局,让画面秩序井然。在《车马出行》等代表作中,他便遵循此道,无需西画侧光表现,便在类似剪纸、皮影的逆光墨色中,尽显形体立体之美,让石刻的雄浑气魄与水墨的灵动气韵浑然一体。而这一切艺术效果的呈现,始终以“心尽其道”为统领,将对汉文化精神的体悟融入创作,达成形神兼备的境界。    用料上他亦打破常规,通过适量胶矾与水的运用,处理纸张营造斑驳历史质感,这是“纸尽其性”的生动实践:深刻把握纸张特性,使其在创作中充分发挥本真质感与承载功能,让纸张成为传递汉画古朴厚重韵味的重要载体。同时,他融入诗书画印等文人画核心要素,在色彩运用上秉持“色尽其雅”的原则——崇尚雅致,忌大红大绿等原始野性表达,注重调和克制,体现文化熏陶后的文质彬彬,使新汉画既葆有汉风的古朴厚重,又兼具笔墨的雅致韵味,成就独树一帜的艺术境界。    在理论构建上,王阔海先生的中国画大写意六性论堪补古人之论。因为南齐谢赫的六法论实际是工笔画的六法,因那时宣纸还未产生,写意画种还未开始。而王阔海先生提出的“六性论”,才是当代中国画大写意真正的写意六法,是对谢赫六法论的补充。他所继承的谢赫“古法用笔”“气韵生动”,与自己“水尽其韵、笔尽其妙”的理念相通一致。在此基础上,他赋予谢赫“六法”贴合中国画大写意和新汉画的时代新解:“气韵生动”是汉画石刻的雄浑与水墨流韵的交融,呼应“水尽其韵”“墨尽其玄”的实践;“骨法用笔”是将石刻之“骨”化为笔墨之“劲”,正是“笔尽其妙”的核心内涵;“经营位置”则融合汉画装饰性构图与文人画留白智慧,与“纸尽其性”“笔尽其妙”的实践深度契合。这种“汉学为基,汉风为魂”的理念,让新汉画不仅是技法的创新,更成为承载千年汉文化精神的艺术载体。 如今,王阔海先生的新汉画已获各界高度认可,各大网络平台纷纷盛赞其“开宗立派一代宗师”的地位,这一艺术流派也成为当代中国画创新发展的标杆。从唤醒千年石刻魂魄到构建完整艺术体系,王阔海先生以匠心铸汉魂,用创新写新章,新汉画“三冲合一”的可控渗墨法与中国画写意六性论贯穿创作与理论始终,让传统与创新在笔墨间完美交融。他不仅为汉画艺术开辟了全新天地,更以实际行动印证了自己的艺术座右铭“艺术的品质在于继承,艺术的生命在于创新”的深刻内涵。这位对历史负责的艺术宗师,用形神兼备的作品与坚定的文化担当,为时代献上厚礼,也为中国美术史写下了属于他的辉煌篇章。 王阔海先生立于新汉画前畅谈创作,作为中国新汉画艺术创始人,他以开宗立派的匠心融合东西方艺术精髓,凭“三冲合一”的可控渗墨法,实现石刻与水墨的转化。其革命历史题材巨幅大作,用新汉画技法完成的《飞夺泸定桥》被中国美术馆收藏,被美术评论家刘梦龙评价为“划时代的,里程碑式的,伟大的作品”,兼具极大的学术与收藏价值,是当代中国画坛真正开宗立派的一代宗师。  《飞夺泸定桥》(4.2m×2.6m),中国美术馆收藏。  《飞夺泸定桥》局部  《飞夺泸定桥》局部  王阔海先生在自己的新汉画作品前,畅叙创作心语。  咏宗师王阔海 汉魂千载锁幽溟, 阔海挥毫破万霆。 渗墨为锋惊天地, 开宗立派耀丹青。 山骨凝刚承古韵, 笔锋振烈贯苍穹。 六法新彰担道统, 史碑重彩记鸿名。 |