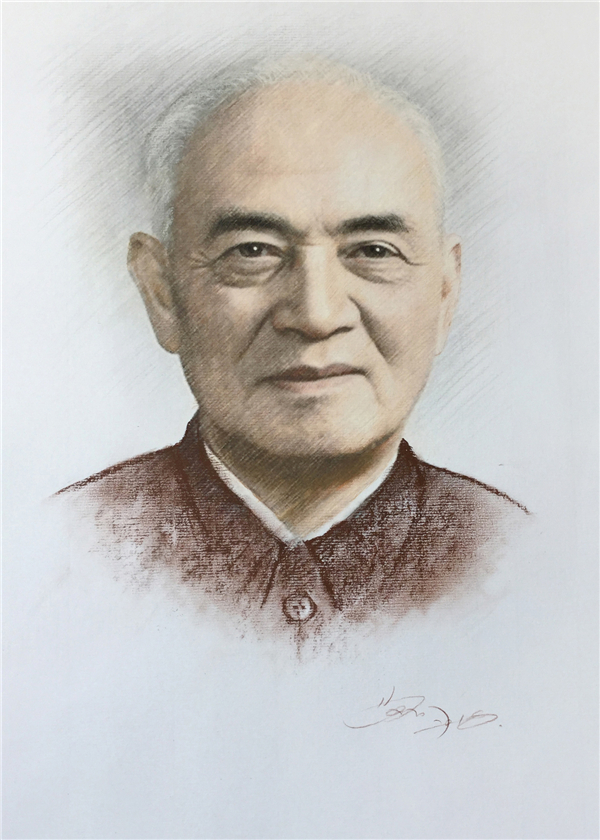

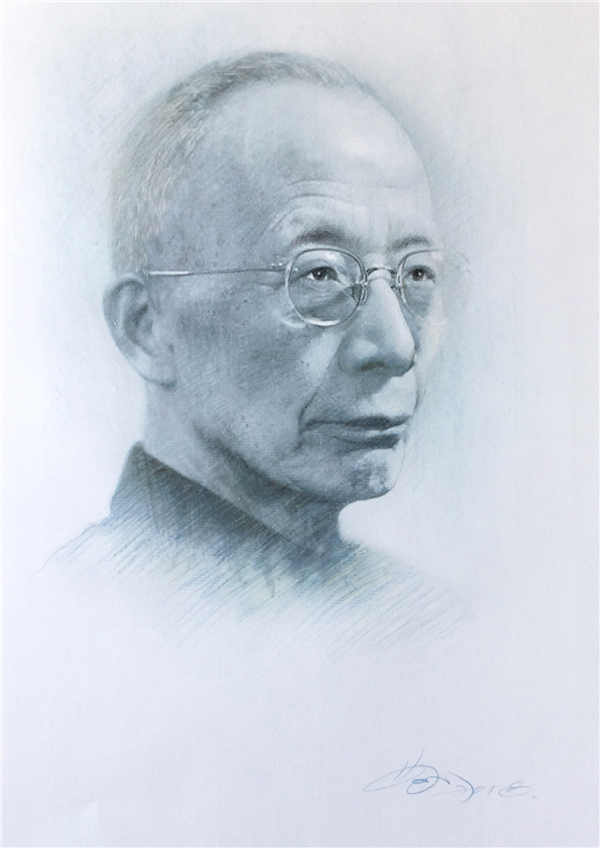

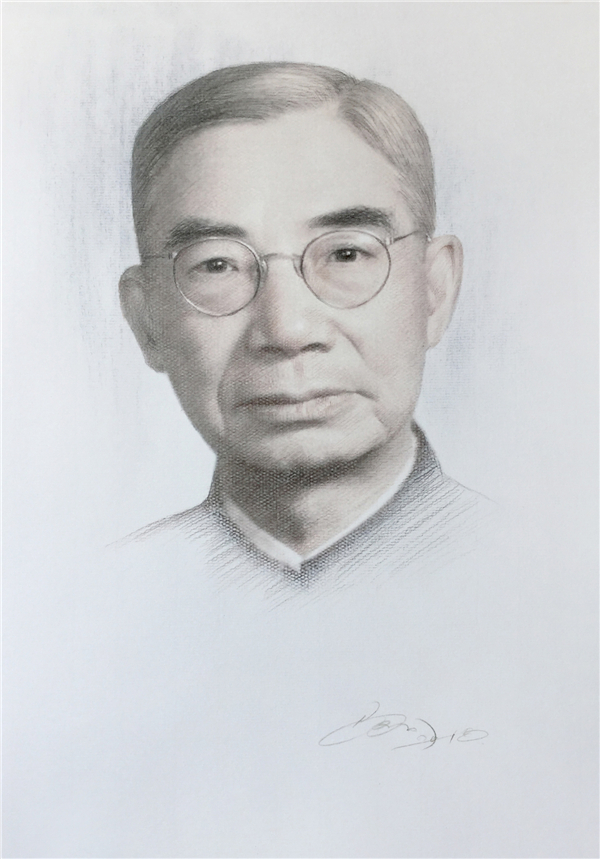

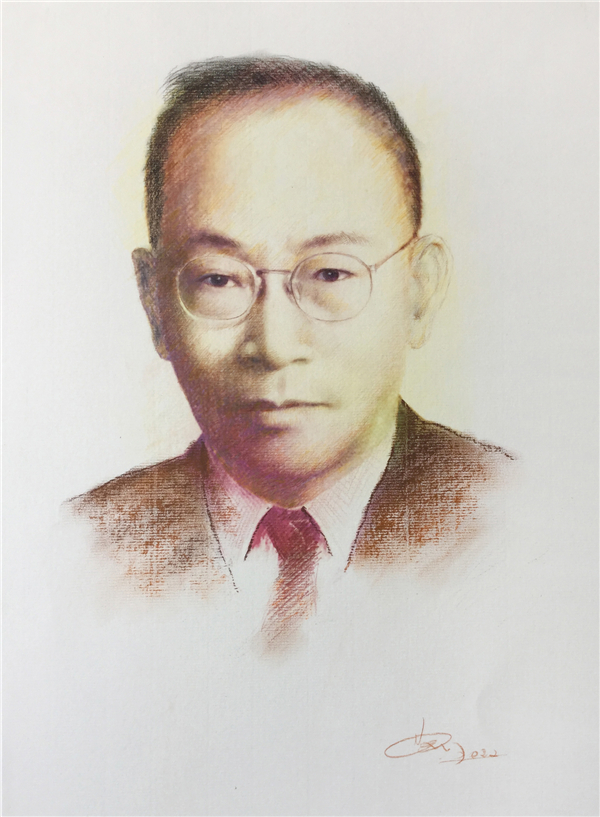

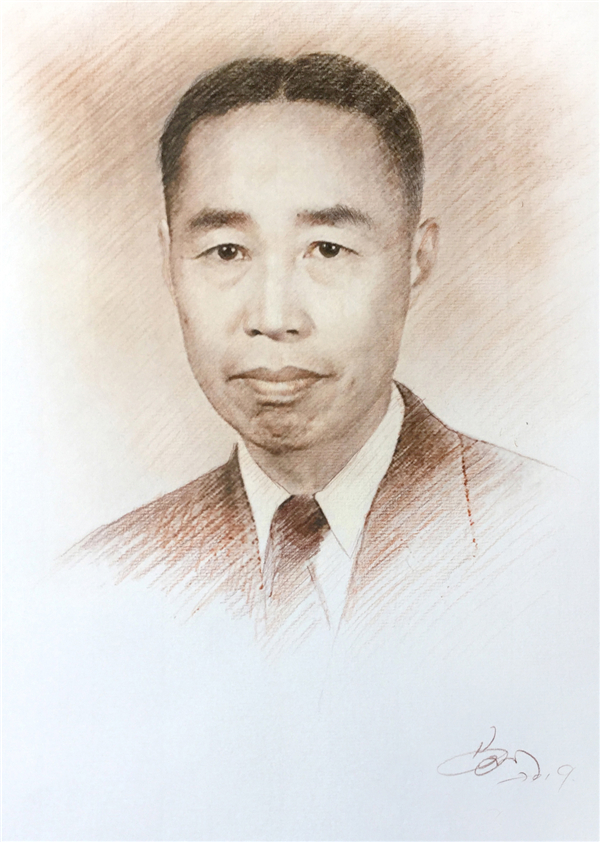

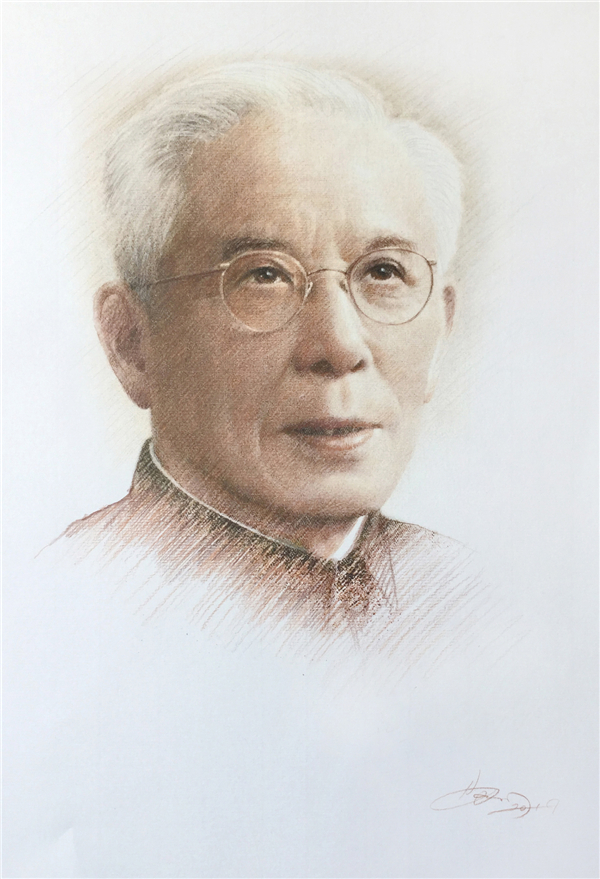

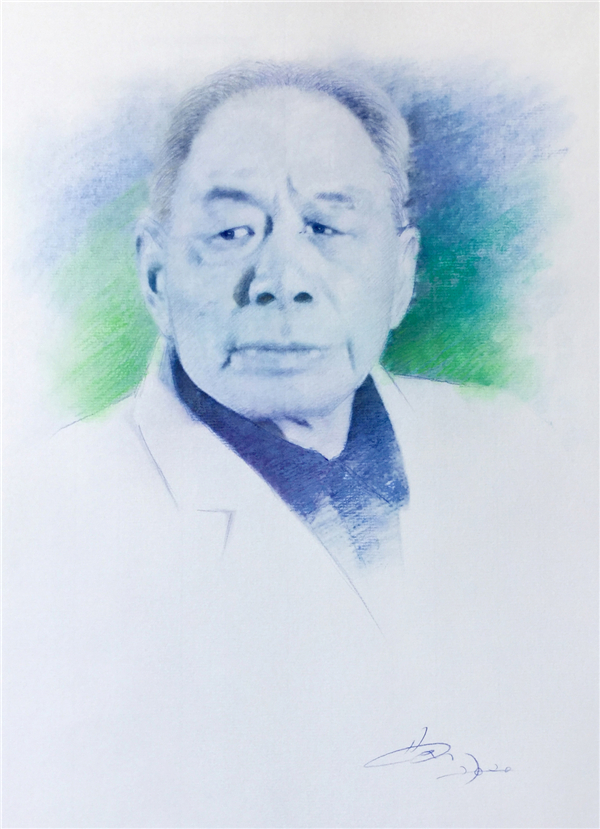

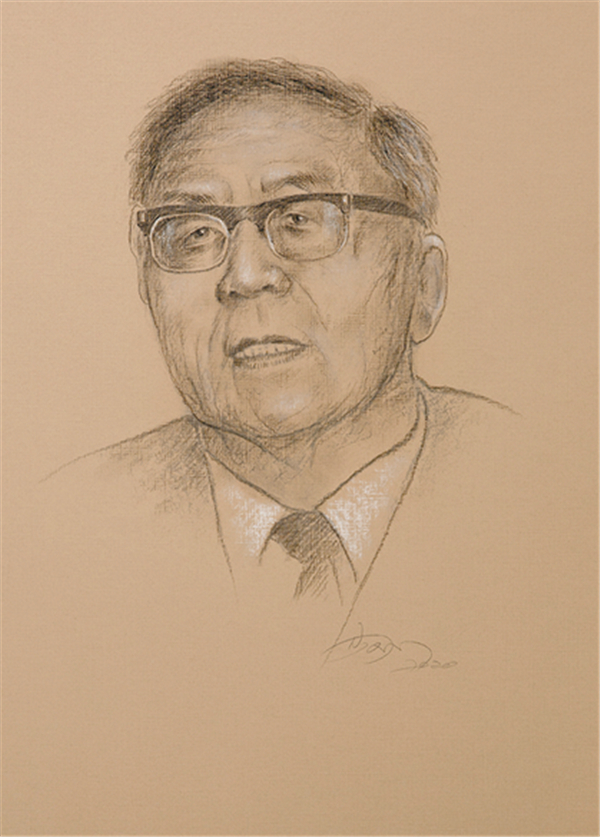

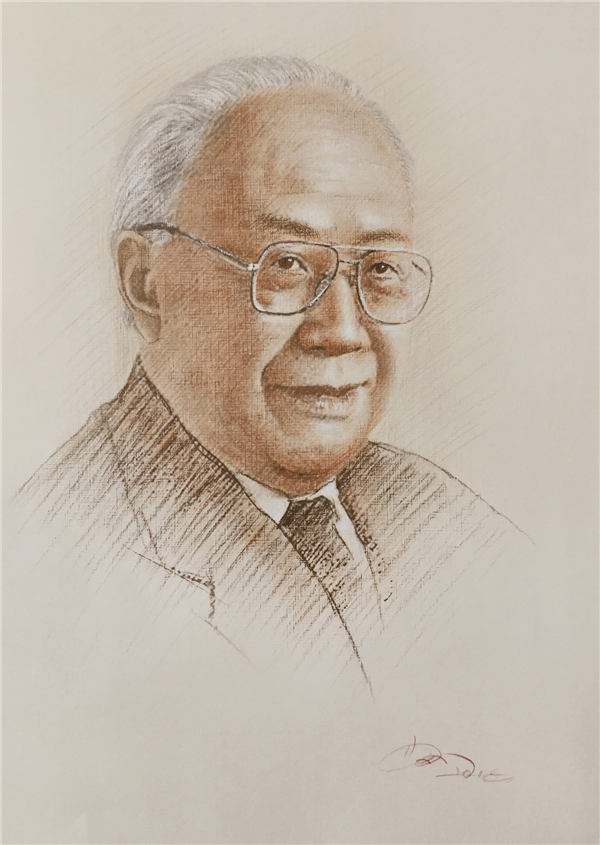

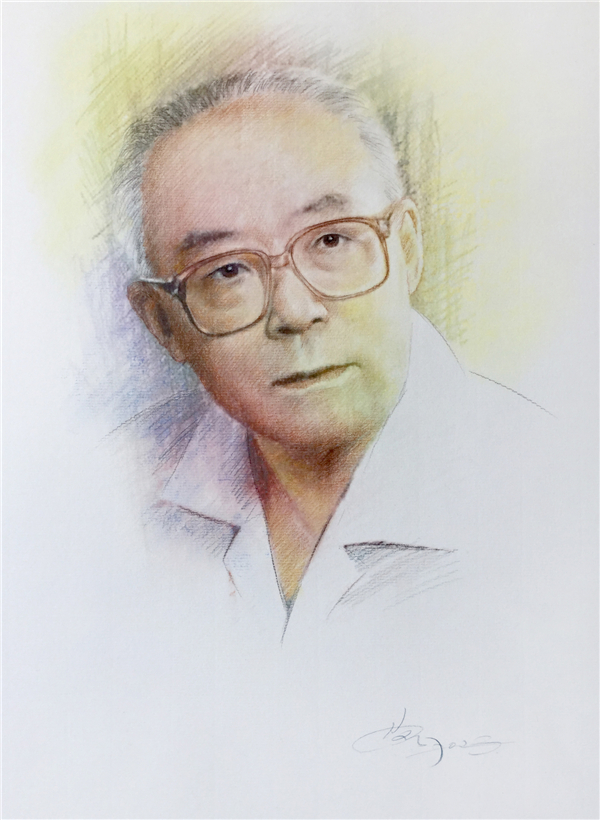

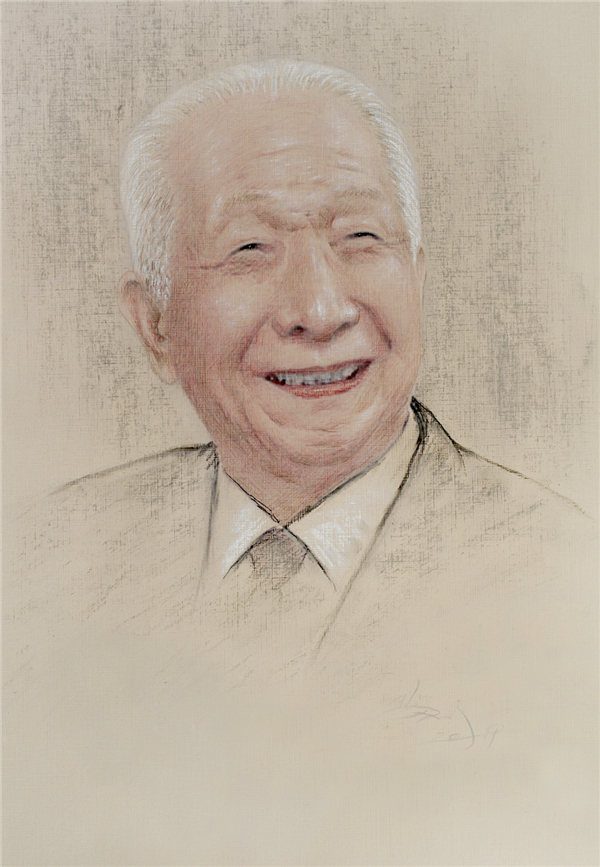

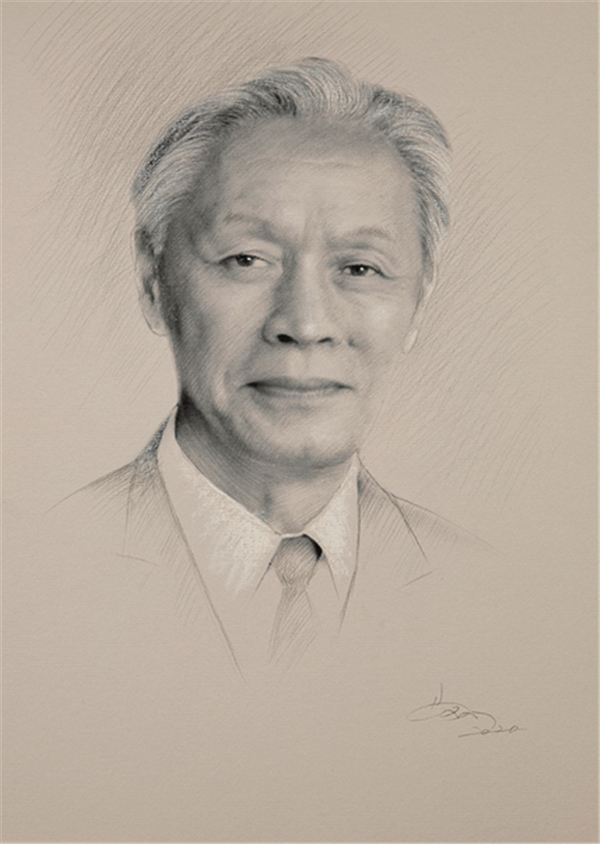

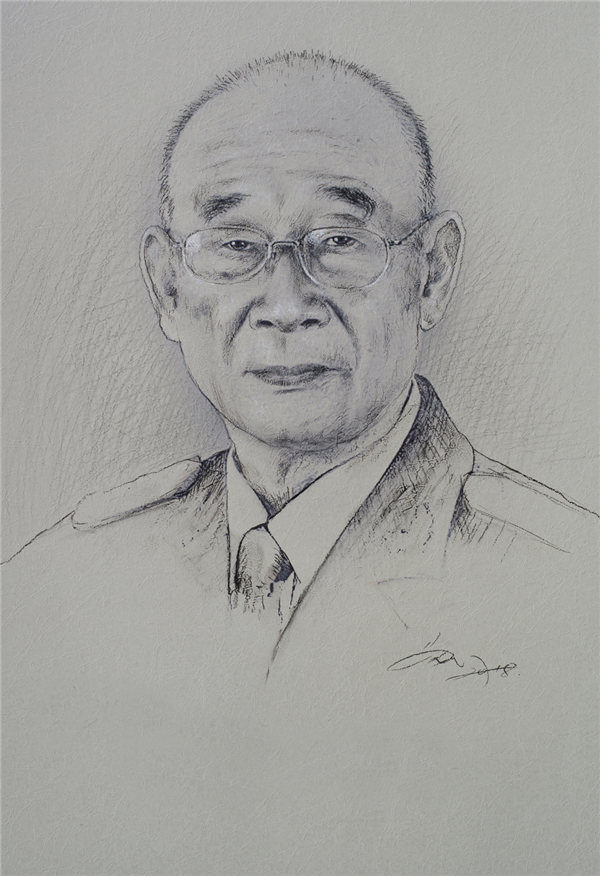

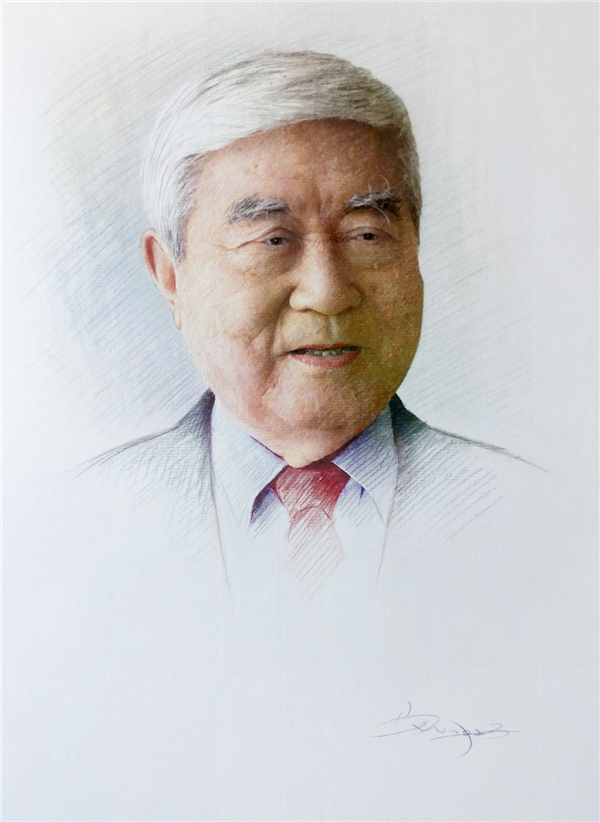

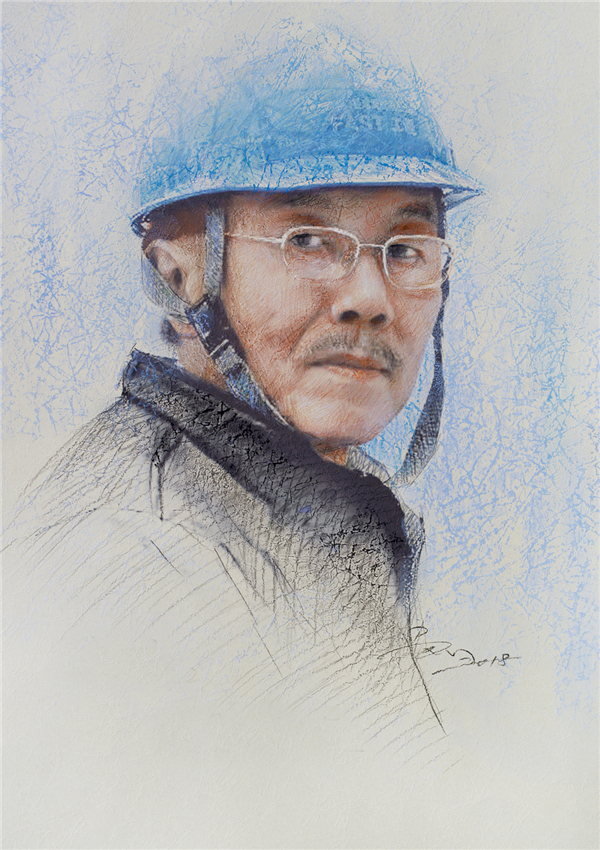

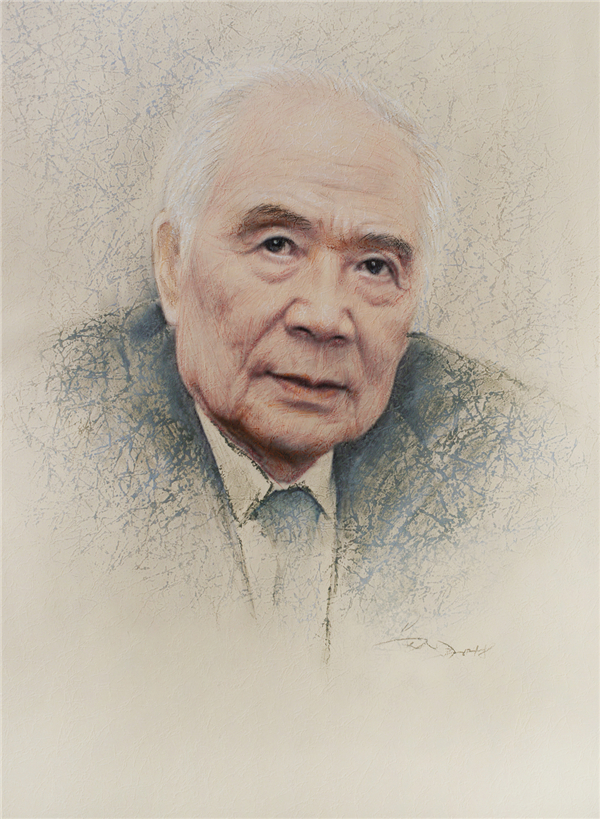

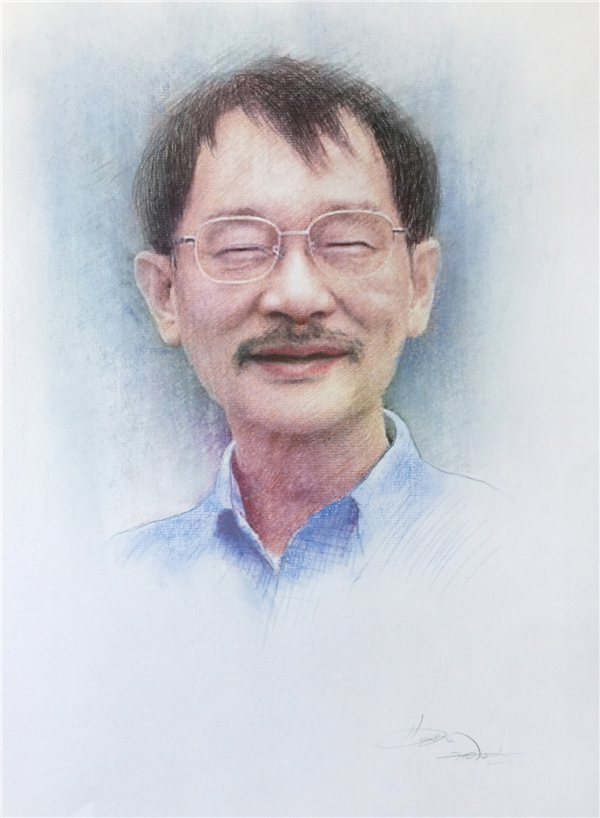

科技专家是指具备深厚专业知识和精湛技能,从事科学研究或技术开发工作,拥有卓越创造力,并为社会发展作出重要贡献的专业人才。这一“国之栋梁”群体,不仅涵盖了在科研领域深耕的科学家、在工程实践中创新的工程师,还包括致力于技术应用与推广的管理人员、科研人员及项目科技工作者。正是这些不同领域的专业人才协同合作,共同推动着科学技术的进步,为社会发展注入源源不断的动力。 科技实力是衡量国家综合国力的重要标志,更是决定民族未来发展走向的关键因素。科技兴则国家兴,科技强则民族强。科技专家作为国家创新发展的中坚力量,是当之无愧的国之栋梁。他们的贡献值得被历史铭记,他们的精神应当通过艺术创作等形式广泛弘扬。这不仅是社会文化传承的需要,更是激励新一代科技人才成长的重要使命。这里展示的30位肖像,是在各个领域做出卓越贡献的科技专家,也是艺术家马刚肖像的系列创作,这是他继“两弹一星科学家肖像、国家最高科技奖获肖像、共和国勋章获得者肖像、杰出的中国女科学家肖像、国家航天英雄航天员”肖像等之后的又一个肖像系列主题创作。  李四光:中国地质力学奠基人、地质学家 李四光(1889—1971),中国科学院院士、地质学家、中国地质力学奠基人。1913年入英国伯明翰大学学习地质学,1918年获理学硕士学位,1920年回国任北京大学地质系教授、系主任,为国家培养了一大批地质人材。1931年获伯明翰大学理学博士学位,1947年获挪威奥斯陆大学荣誉博士学位,1948年当选为中央研究院院士。  侯德榜:中国重化学工业的开拓者、杰出化学家 侯德榜(1890—1974),杰出化学家、中国重化学工业的开拓者,近代化学工业的奠基人之一。1913年人美国麻省理工学院化工科学习,1917年毕业,获学士学位,1918年哥伦比亚大学研究院,1919年获硕士学位,1921年获博士学位,并在制碱公司任工程师。1921年离美回国,为国家的发展做出了重大贡献。  竺可桢:中国物候学的创始人、气象学家 竺可桢(1890-1974),中国近代气象学家、地理学家、教育家,中央研究院院士、中国科学院院士,中国近代地理学和气象学的奠基者。1918年获得哈佛大学博士学位,1929年任中国气象学会会长,1934年参与创建中国地理学会,1936年担任浙江大学校长。他对中国气候的形成、特点、区划及变迁等,对地理学和自然科学史都有深刻的研究。  茅以升:中国土木工程学家、桥梁专家 茅以升(1896—1989),中国土木工程学家,桥梁专家,中国科学院院士,美国工程院外籍院士,中央研究院院士。1916年毕业于西南交通大学,1917年获美国康乃尔大学硕士学位,1919年获美国卡耐基梅隆大学博士学位。1934年主持设计钱塘江大桥、1955年主持设计武汉长江大桥等并参与人民大会堂结构设计的审查。  汤飞凡:中国微生物学家、病毒学家 汤飞凡(1897—1958),著名微生物学家、病毒学家,医学博士,沙眼衣原体的发现人之一。曾任卫生部北京生物制品研究所研究员、所长。1925年被推荐去美国哈佛大学医学院学习;1929年回国,担任上海医学院教授;1935年又赴英国国立医学院研究所进修;1937年回国,被任命为中央防疫处处长;1950年任卫生部生物制品研究所所长;1957年当选中国科学院院士(学部委员)。  严济慈:中国光学研究和光学仪器研制的奠基人、物理学家 严济慈(1901—1996),中国科学院院士、物理学家、中国光学研究和光学仪器研制工作的奠基人之一、中国研究水晶压电效应第一人。1923年毕业于国立东南大学物理系;1925年获法国巴黎大学硕士学位,1927年获法国国家科学博士学位。1948年当选为中央研究院院士;1955年当选中国科学院学部委员。他在压电晶体学、光谱学、大气物理学和应用光学等方面做出重要成果。  童第周:中国实验胚胎学的主要奠基人,生物学家 童第周(1902-1979),中国克隆之父,生物学家、教育家、社会活动家,中国实验胚胎学的主要奠基人,中国海洋科研究的奠基人。1930年童第周到比利时布鲁塞尔大学留学,1934年获布鲁斯尔大学哲学博士学位,后到英国剑桥大学作短期访问。1955年当选为中国科学院学部委员;开创了中国“克隆”技术之先河,被誉为“中国克隆之父”。  赵忠尧:中国核物理研究和加速器建造事业的开拓者、核物理学家 赵忠尧(1902—1998),中国科学院院士、物理学家,中国核物理研究和加速器建造事业的开拓者。1930年获美国加州理工学院博士学位。1948年当选为中央研究院院士,1949年在美国加州理工学院进行原子核反应研究。赵忠尧主要从事核物理研究,特别是硬g射线与物质相互作用等方面的研究,主持建成中国第一、二台质子静电加速器,为在国内建立核物理实验基地作出了重要贡献。  周培源:中国近代力学奠基人和理论物理奠基人、著名流体力学家 周培源(1902-1993),中国科学院院士,著名流体力学家、中国近代力学奠基人和理论物理奠基人之一 。1924年周培源毕业于清华学校,被派送去美国芝加哥大学物理系深造,获学士和硕士学位,1927年在美国加州理工学院学习,获博士学位,是加州理工学院毕业的第一名中国博士生 。1929年回国后任清华大学物理系教授。曾任中国科学院副院长。  苏步青:中国微分几何学派创始人、著名的数学家 苏步青(1902—2003),中国科学院院士,中国著名的数学家、中国微分几何学派创始人,被誉为“数学之王”。1927年毕业于日本东北帝国大学数学系,1931年获该校理学博士学位,1948年当选为中央研究院院士,1955年当选中国科学院学部委员,1978年后任复旦大学校长、数学研究所所长。在空间微分几何学、高维空间共轭理论等方面做出很大成就。  束星北:中国“雷达之父”、著名理论物理学家 束星北(1907—1983),中国雷达之父,被誉为“中国的爱因斯坦”。1926年赴美留学,先后在堪萨斯州拜克大学、旧金山加州大学、柏林大学、英国爱丁堡大学、剑桥大学、麻省理工学院学习;1931年回国后,先后在浙江大学、交通大学等学院任教。束星北毕生致力于中国教育事业与科学研究,培养了一批优秀的物理人才,是中国早期从事量子力学和相对论研究的物理学家之一。  华罗庚:中国“现代数学之父”、著名数学家 华罗庚(1910—1985),中国现代数学之父,数学家,中国科学院院士,美国国家科学院外籍院士,第三世界科学院院士,联邦德国巴伐利亚科学院院士,中国科学院数学研究所研究员。1936年华罗庚前往英国剑桥大学,1946年在美国先后任普林斯顿高等研究院研究员、伊利诺大学终身教授。1950年回到北京,先后任清华大学教授,中国科学院数学研究所所长。  钱伟长:中国“力学之父”、物理学家 钱伟长(1912—2010),中国科学院院士、教育家、上海大学原校长,1931年在清华大学物理系、清华大学物理系研究所学习;1942年获得加拿大多伦多大学应用数学系理学博士学位;1942年任美国加州理工学院喷射推进研究所研究工程师;1946年回国,任清华大学教授;1952年任清华大学教务长;1954年任中国科学院数学研究所力学研究室主任;1994年任上海大学校长。  卢鹤绂:中国科学院院士、核物理学家 卢鹤绂(1914—1997),中国科学院院士、核物理学家,1936年毕业于燕京大学,同年赴美国明尼苏达大学研究院深造,专攻近代物理和原子物理。他发现了热离子发射的同位素效应;发明了在质谱仪中测定轻同位素丰度比的时间积分法。在国际上首次公开估算铀235原子弹和费米型链式裂变反应堆的临界大小的简易方法及其全部原理;提出了最早期的原子核壳模型并首次提出了核半径新的计算公式。建立了流体的容变黏滞弹性理论并对经典流体力学基本方程做了多项推广。  朱亚杰:中国新能源技术的奠基人、石油化工学家 朱亚杰 (1914-1997),中国科学院院士、化学工程学、石油化工学家、石油能源专家,中国人造石油学科创始人,中国新能源技术的奠基人。1938年毕业于清华大学化学系,1949年获英国曼彻斯特大学硕士学位,1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。朱亚杰长期从事煤、页岩、石油等可燃矿物化工综合利用方面的科研和教学工作。  马大猷:中国现代声学的重要开创者和奠基人、国际著名声学家 马大猷(1915—2012),中国著名物理学家和教育家,国际著名声学家、中国现代声学的重要开创者和奠基人,享誉世界的声学泰斗。1936年毕业于北京大学物理系获学士学位,1939年获哈佛大学硕士,1940年获哈佛大学哲学博士。1955年当选为中国科学院学部委员(院士),他毕生致力于声学应用基础研究,取得了两项重要的开创性贡献。在建筑声学和电磁理论方面取得重要成果;在气流噪声研究中取得独创性成果。  梁守槃:中国“海防导弹之父”、导弹总体和发动机技术专家 梁守槃(1916—2009),中国科学院院士、航空工程专家、导弹总体和发动机技术专家,中国导弹与航天技术重要开拓者之一,中国“海防导弹之父”。1937年毕业于清华大学机械系;1939年获得美国麻省理工学院航空工程硕士学位;1945年任浙江大学航空系教授;1952年任哈尔滨军事工程学院空军工程系教授;1965年任第七机械工业部第三研究院副院长、七机部总工程师、海防导弹系列总设计师;长期从事海防导弹的技术研究和领导工作。  吴大观:中国航空发动机事业的奠基人和创始人、航空发动机专家 吴大观(1916—2009),中国著名航空发动机专家、中国航空发动机事业的奠基人和创始人。1942年毕业于西南联大,后到美国莱康明发动机厂和普惠公司学习深造。1947年他拒绝了美国的高薪聘请,毅然回国。1949年他任新中国重工业部航空筹备组组长,参与了新中国航空工业的筹建,组建了新中国第一个航空发动机设计机构,领导研制了我国第一个喷气发动机型号,创建了我国航空史上第一个发动机试验基地,主持建立了航空发动机研制第一套有效的规章制度,建立起了新中国第一支航空动力设计研制队伍,被誉为“中国航空发动机之父”。  陈述彭:中国遥感事业的奠基人,著名遥感地学专家 陈述彭(1920—2008),中国遥感事业的奠基人,著名的地理学家、地图学家。遥感地学专家,中科院资深院士。陈述彭长期从事地理制图、航空像片综合制图和地图编制自动化的实验研究。开拓了中国遥感应用新领域,倡导并组织了中国地理信息系统研究。发展地球信息科学、推动“数字地球”战略研究,探索“地学信息图谱”的新概念和新方法。  汤定元:中国半导体学科和红外学科创始人之一、物理学家 汤定元(1920—2019),中国科学院院士、物理学家、中国半导体学科和红外学科创始人之一。1942年从国立中央大学物理系毕业后留校任教;1948年赴美国明尼苏达大学物理系学习,同年转入芝加哥大学物理系;1950年获得芝加哥大学物理系硕士学位;1951年回国,1964年到中国科学院上海技术物理研究所工作,曾任所学术委员会主任、红外物理国家重点实验室学术委员会主任;参加和指导研制了硅太阳能电池、高能粒子探测器等多种光电器件;研制了硫化铅、锑化铟、锗掺汞、碲镉汞等各种红外探测器的材料。  彭士禄:中国第一任核潜艇总设计师、核动力专家 彭士禄(1925-2021),中国核动力专家、中国工程院院士、中国第一任核潜艇总设计师。革命英烈彭湃之子。1956年彭士禄毕业于苏联莫斯科化工机械学院,后又在苏联莫斯科动力学院核动力专业进修。1958年回国后一直从事核动力的研究设计工作,曾先后被任命为中国造船工业部副部长兼总工程师、中国水电部副部长兼总工程师、中国广东大亚湾核电站总指挥等职。  顾方舟:中国病毒学专家、中国医学科学院北京协和医学院原院长 顾方舟(1926-2019)中国病毒学专家,中国医学科学院北京协和医学院原院长。英国皇家内科学院院士,欧洲科学、艺术与人文学院院士。1944年顾方舟考取北京大学医学院医学系。11951年被派往苏联医学科学院病毒研究所学习。1955年获得苏联医学科学院副博士学位。1957年在解放军军事医学科学院进行脊髓灰质炎的研究工作。为中国消灭脊髓灰质炎的伟大工程作出了重要贡献,被誉为“中国脊髓灰质炎疫苗之父”。2019年被授予“人民科学家”国家荣誉称号 。  高伯龙:中国激光陀螺奠基人、激光陀螺专家 高伯龙(1928—2017)激光陀螺专家,中国工程院院士,国防科技大学光电科学与工程学院教授、博士生导师,中国激光陀螺奠基人。高伯龙率领团队成功研制了第一代环形激光器实验室原理样机和“全内腔绿色氦氖激光器”,填补了中国激光领域的7项空白,为中国的激光发展做出了重大贡献。  戚发轫:中国神舟飞船总设计师、空间技术专家 戚发轫(1933—),中国工程院院士、空间技术专家,神舟飞船总设计师,北京航空航天大学宇航学院名誉院长,博士生导师。1957年从北京航空学院飞机系毕业后分配到中国运载火箭技术研究院工作。1967年调入中国空间技术研究院从事卫星和飞船的研制,1983年担任中国航天科技集团公司第五研究院院长;1992年担任神舟飞船总设计师;主持了东方红一号、东方红二号、东方红三号通信卫星的研制,主持神舟号飞船总体方案,作为总设计师在解决卫星和飞船研制过程中的重大工程技术问题上发挥了指导和决策作用。  南仁东:中国“天眼之父”、著名天文学家、 南仁东(1945—2017),中国天文学家、“中国天眼之父”。曾任FAST工程首席科学家兼总工程师,主要研究领域为射电天体物理和射电天文技术与方法,负责国家重大科技基础设施500米口径球面射电望远镜(FAST)的科学技术工作。南仁东1963年就读于清华大学,中国科学院研究生院获硕士、博士学位。1982年他进入中国科学院北京天文台工作。1994年负责FAST的选址、预研究、立项、可行性研究及初步设计,全面指导FAST工程建设。2019荣获“人民科学家”国家荣誉称号。  宋文骢:中国“歼10之父”、歼10战斗机总设计师 宋文骢(1930—2016),中国“歼—10之父”,中国工程院院士,曾任中国航空工业第一集团公司成都飞机设计研究所首席专家,是中国歼-10战斗机总设计师。宋文骢是中国航空科学技术领域的优秀带头人,是中国飞机设计战术性能气动布局专业组创建人之一,建起了中国第一个航空电子系统研究室,在先进气动布局、航空电子综合技术、数字式飞行控制系统、计算机辅助设计和制造技术等方面均有重大突破,取得了多项创造性成果。  徐芑南:中国深潜器技术专家,“蛟龙号”总设计师 徐芑南(1936—),中国深潜器技术专家,“蛟龙号”总设计师,中国工程院院士。1958年上海交通大学造船系毕业后在交通部船舶科学研究所工作;1963年进入中船总公司七院七〇二所工作;1981年担任中船总公司七院七〇二所副主任;1988年担任中船总公司所副总工程师;2002年担任“蛟龙号”总设计师;2005年担任中国船舶科学研究中心副总工程师、研究员。  叶培建:中国空间飞行器信息处理专家,中国科学院院士 叶培建(1945—),中国空间飞行器信息处理专家,中国科学院院士,中国空间技术研究院研究员、博士生导师、“人民科学家”国家荣誉称号。1978年考上了中国计量科学研究院和502所两个专业的研究生,而后赴瑞士纳沙太尔大学微技术研究所读博士,1985年获得瑞士纳沙太尔大学颁发的科学博士学位。主要从事卫星总体设计和信息处理研究工作,曾任第一代传输型侦察卫星系列总设计师兼总指挥。  李小文:中国遥感领域泰斗级专家、遥感地理学家 李小文(1947—2015)中国科学院院士、遥感地理学家,中国国内遥感领域泰斗级专家。美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校地理学博士。1977年中科院遥感研究所研究生,1978年第一批公派留学生赴美留学。1985年获得加州大学圣巴巴拉分校地理学与遥感专业博士学位,1986年回国,任中国科学院遥感应用研究所图像处理室主任、中国科学院遥感信息科学重点实验室研究员,1995年担任中国科学院遥感信息科学重点实验室研究员,2002年起出任中国科学院遥感应用研究所所长。  吴伟仁:中国探月工程总设计师、航天测控通信技术专家 吴伟仁(1953—),中国工程院院士、中国探月工程总设计师,国家航天测控通信与深空探测工程总体技术专家。1978年毕业于中国科学技术大学,后在华中科技大学、西北工业大学分别获工学博士、管理学博士学位;先后在航天工业部北京遥测技术研究所从事运载火箭、卫星测控通信科研工作,长期从事航天测控通信和深空探测工程总体技术研究与工程实践。俄罗斯科学院外籍院士、国际宇航科学院(IAA)院士。 画家简介 马 刚,中国当代实力派油画家,美国亚洲艺术学会博学会士、法国巴黎 ARTEC签约画家、河南省美术家协会理事,就职河南省艺术中心艺术馆,目前在国内外已举办过19次个人画展,分别法国巴黎、尼斯、里昂,美国旧金山、洛杉矶、纽约、波士顿、中国香港、北京、郑州等城市多次展出。 |