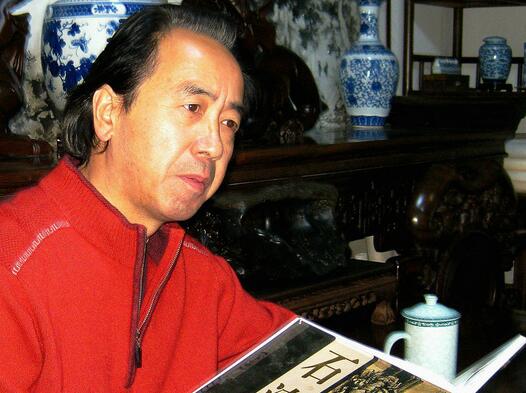

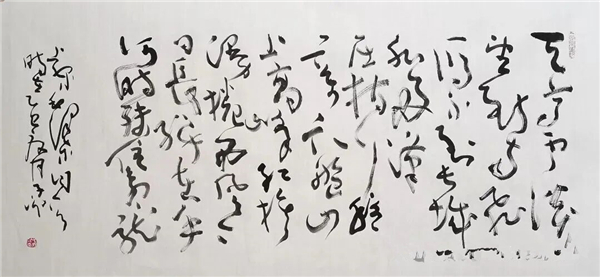

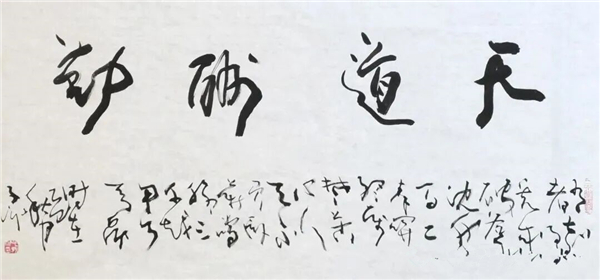

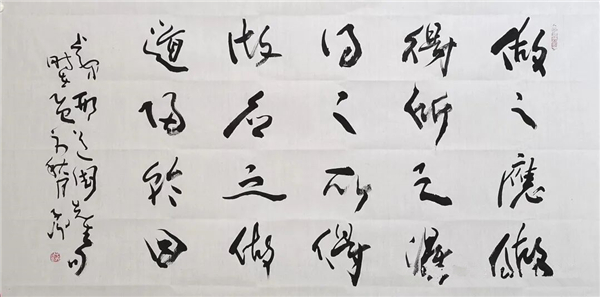

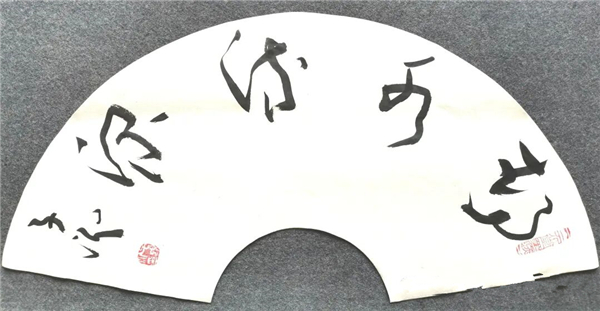

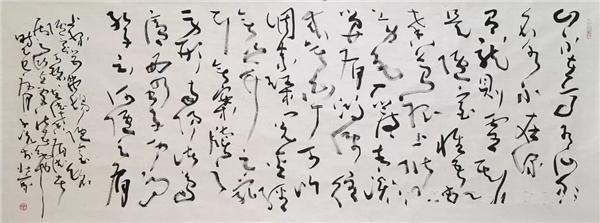

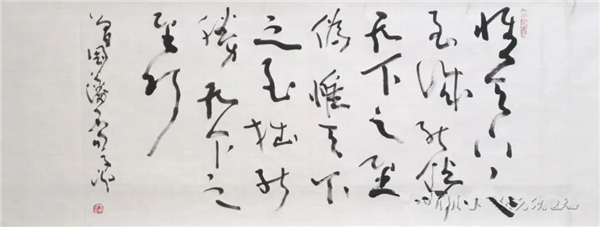

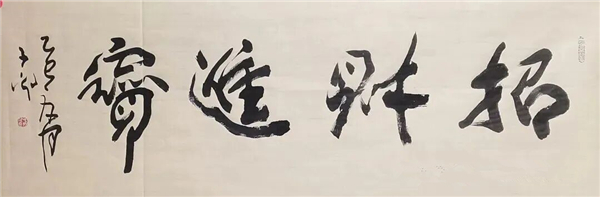

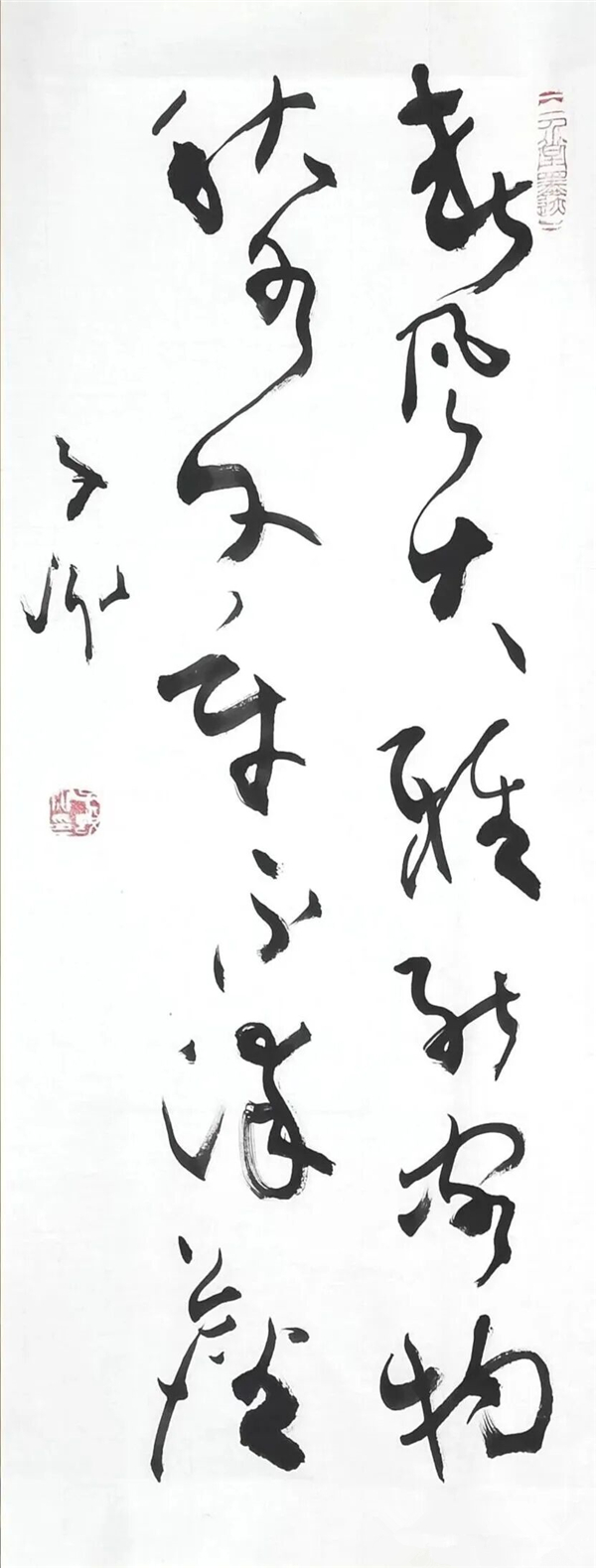

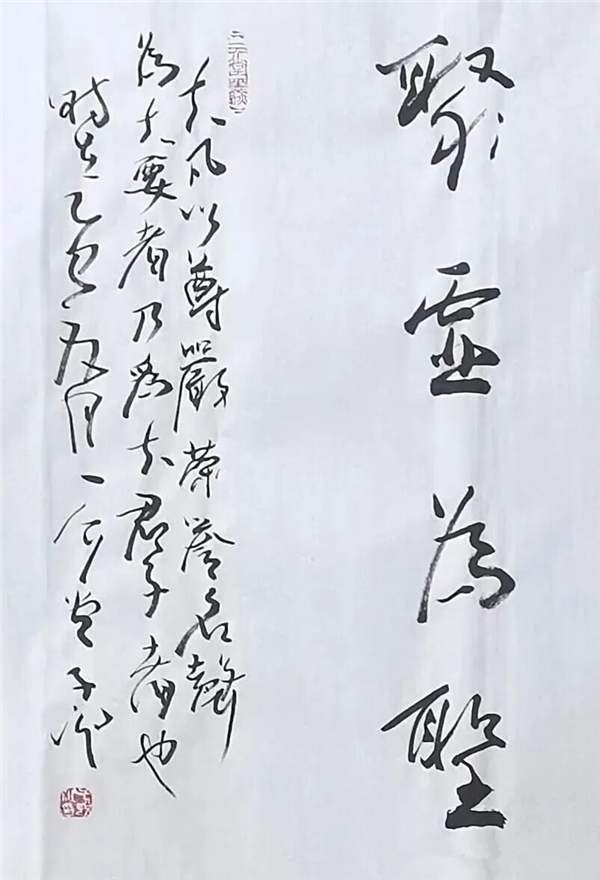

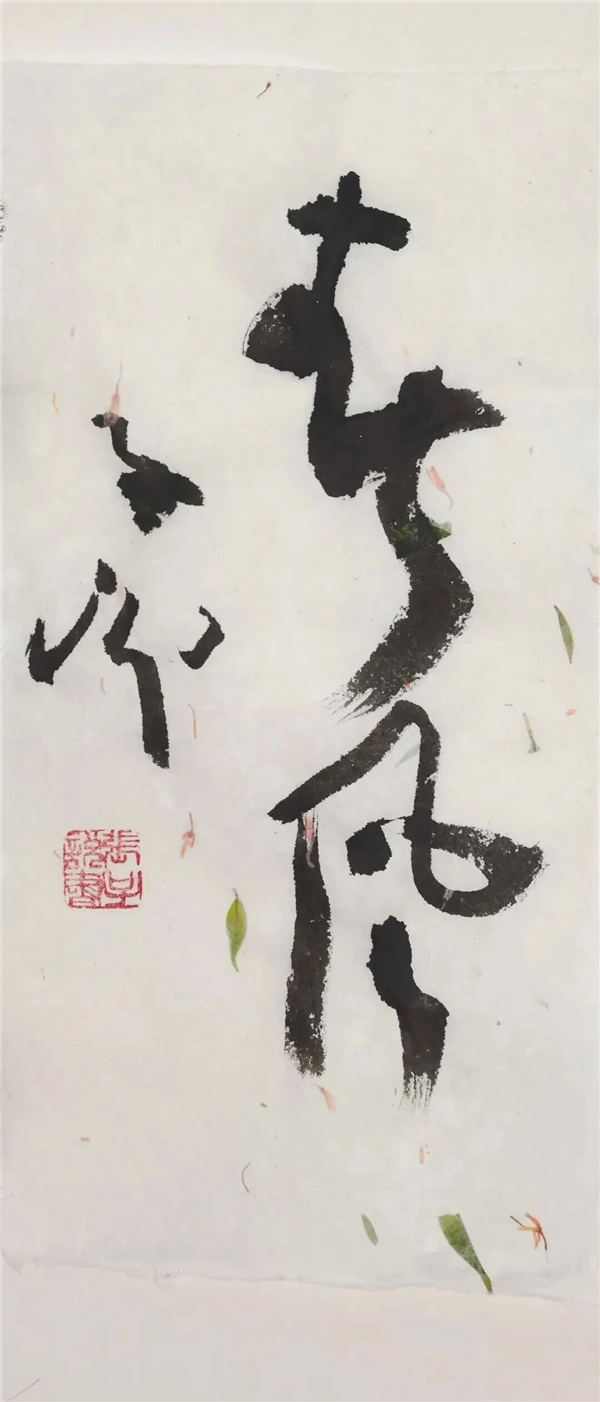

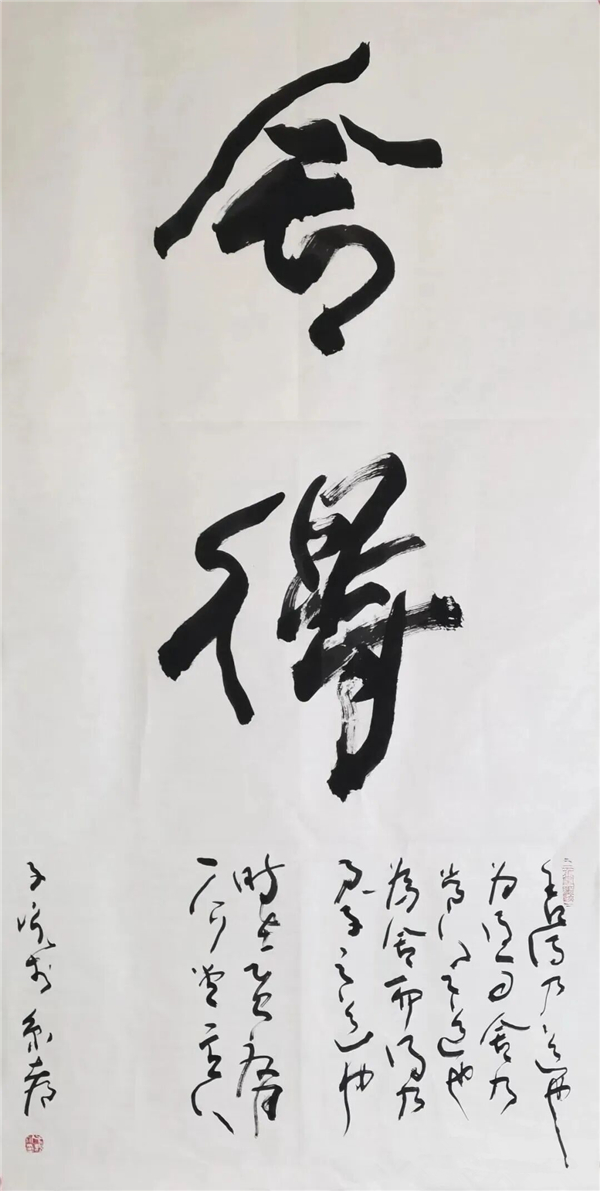

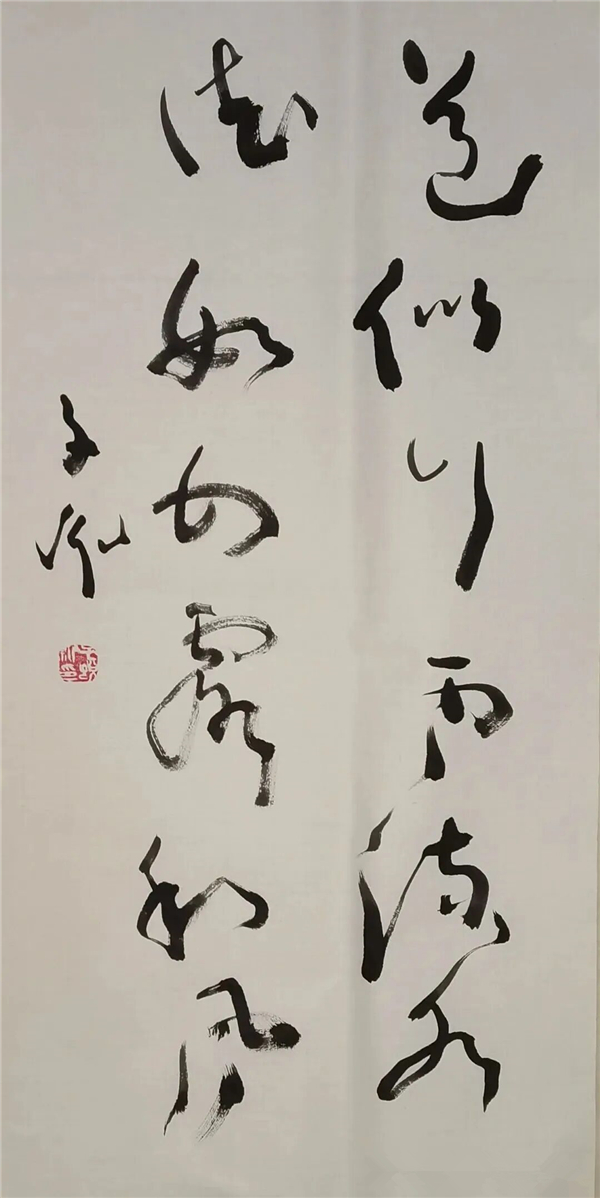

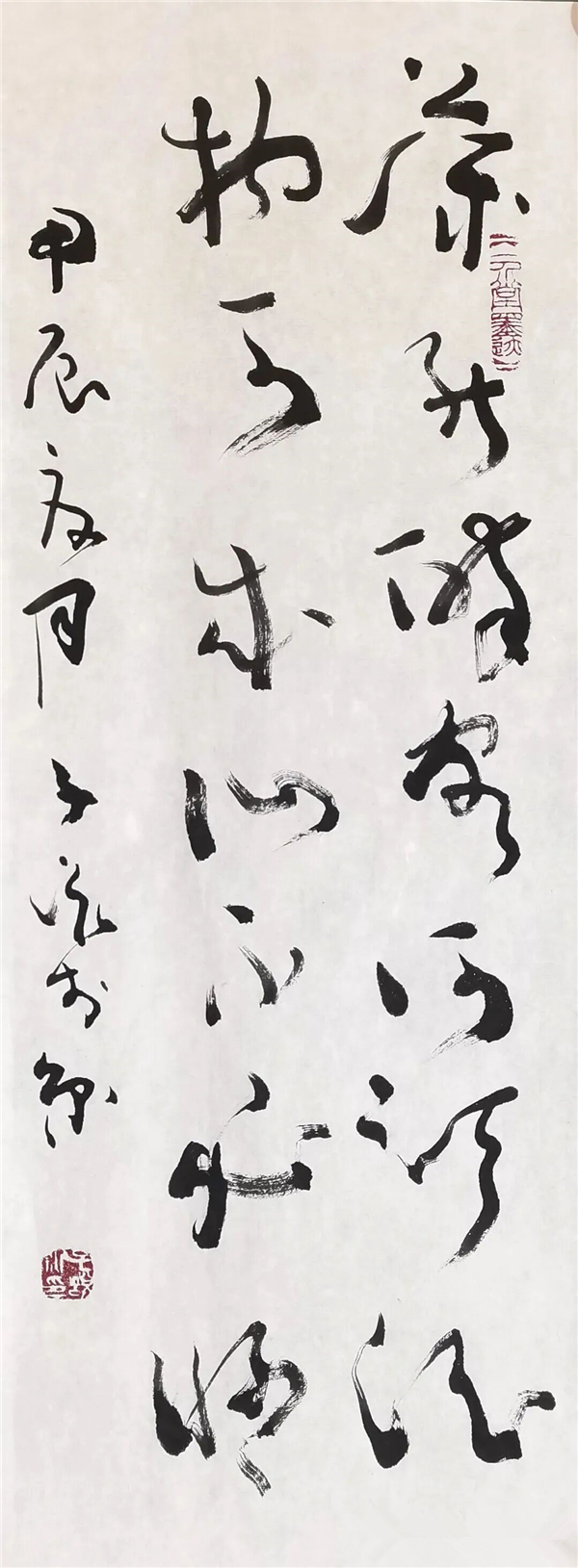

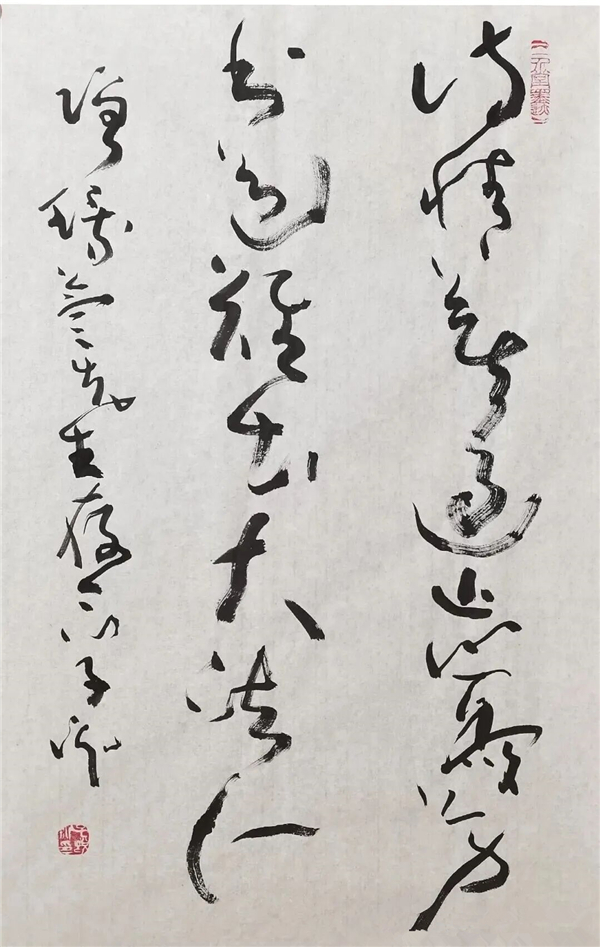

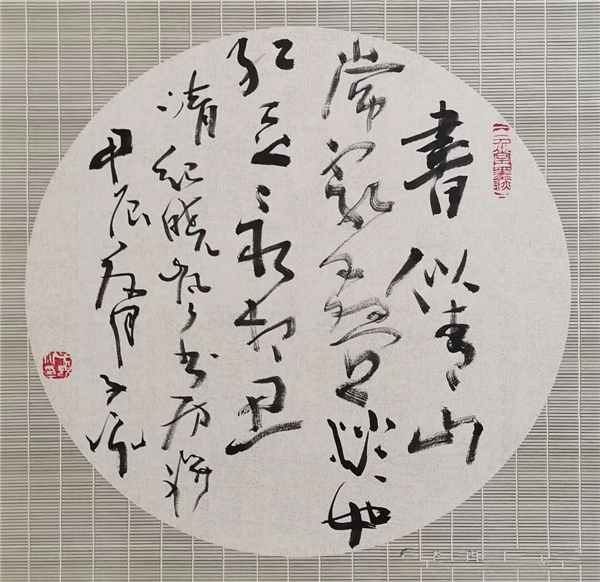

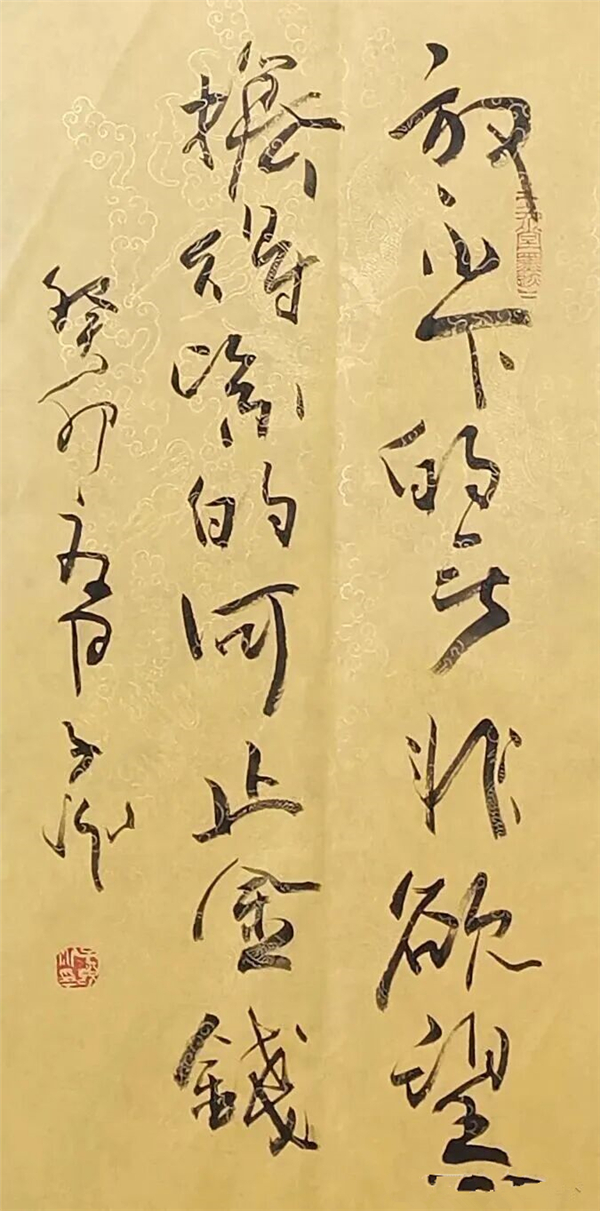

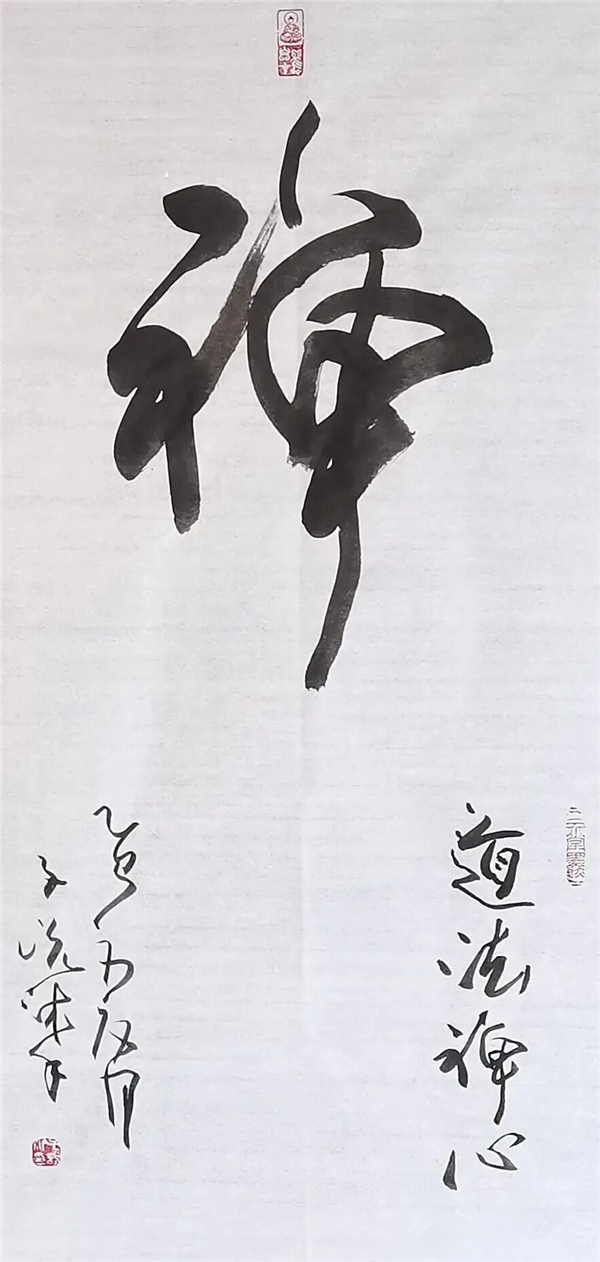

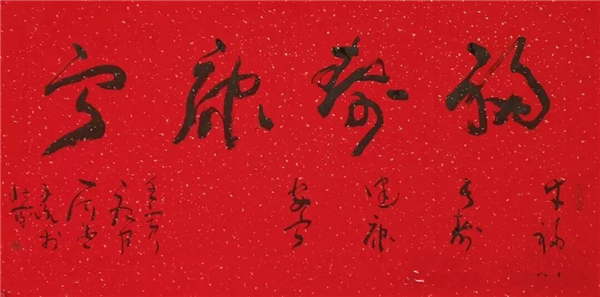

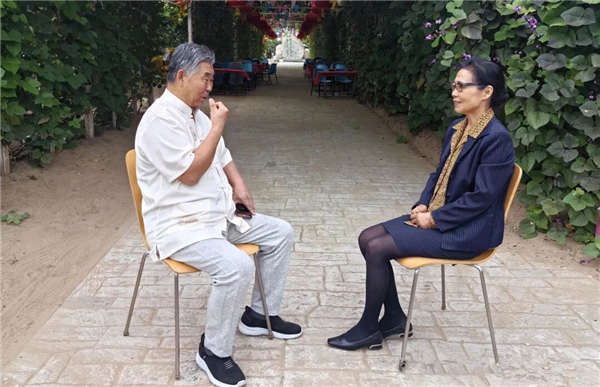

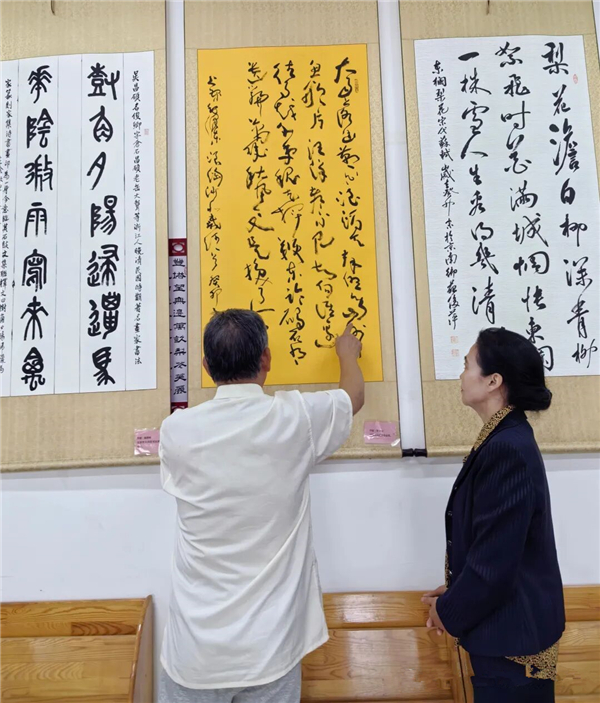

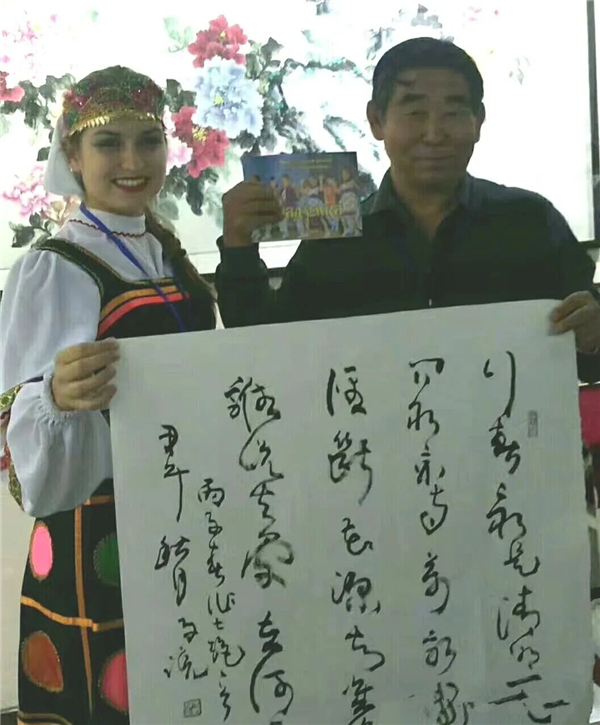

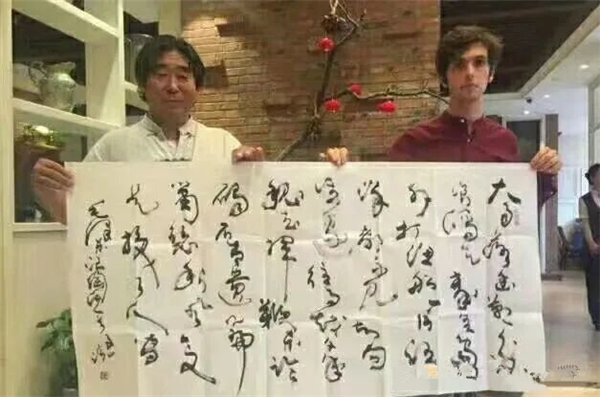

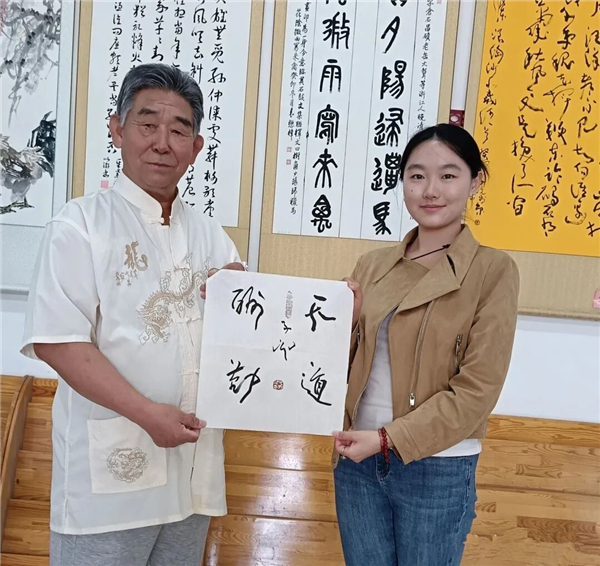

2025年秋日的晨光褪去盛夏燥热,只留和煦暖意,万亩梨花村的清甜果香漫过田垄,与“一介堂”书房飘出的墨香轻轻相拥——那是松烟与宣纸交融的温润,是岁月与笔墨沉淀的清冽,两种气息缠缠绕绕,酿成独属此刻的雅致。我们循着这缕独特气息叩开木门,便见著名书法家、非遗项目:《张氏草书书法》传承人张子说先生静立其间,而工作室四周,皆挂满他的书法作品,瞬间将人拉入他笔下的艺术世界。 那些作品或狂放洒脱,笔走龙蛇间尽是非遗项目:《张氏草书书法》的气韵;或沉稳雅致,提按转折里藏着五十余载笔墨功底,有的墨色浓艳如秋日骄阳,有的枯淡似梨枝疏影,每一幅都透着他对草书艺术的独到理解。无需多言,这满室的笔墨风华,便是对他传承创新非遗项目:《张氏草书书法》最好的赞誉,也让人一眼便懂,何为“墨香绕梁,艺韵长存”。 一、五十年淬炼:从“技法”到“心法”的书法修行 著名书法家张子说的书法之路,始于对篆隶草行楷的全面沉浸。他像一位虔诚的探索者,从张长史的狂放、怀素的恣意,到孙过庭的灵动、米芾的跌宕,逐一揣摩古人笔墨的起承转合,将每一处笔法细节、每一种结体逻辑都融入日常练习。1994年,他投师马泗昌先生门下,在恩师的指点下,开始在传统技法与时代审美的碰撞中寻找平衡——既不丢古人“笔笔有来路”的严谨,又要让作品透出当代人的情感与思考,逐渐形成“谋篇舒适、用笔讲究、法度自如、气韵浑然”的非遗项目:《张氏草书书法》独特风格。 “书法的关键在‘化’。”著名书法家张子说指着案头翻得卷边的书法理论典籍,指尖轻轻划过书页上的批注,“不是把古人的字照搬过来,而是把他们的笔法、结构吃透,再融入自己对当下生活的感知、对时代精神的理解,这样写出的字才有‘根’,也才有‘魂’。”正是这份对“化古为今”的坚持,让他的非遗项目:《张氏草书书法》既带着碑刻的雄浑厚重,又藏着今草的流畅灵动,在传统骨架里长出了当代的艺术风神。 二、非遗项目:《张氏草书书法》:在“规范”与“性情”间的艺术平衡 著名书法家张子说的非遗项目:《张氏草书书法》创作,极重“规矩”与“个性”的共生。他深研传统草书的结构美学,借鉴“忌交、忌触、忌眼多、忌平行”的经典原则,确保每一个字的结体清晰、脉络分明,让观者能看懂、能感知;但在笔势的流转与墨色的变化中,又全然释放自己的艺术性情,让作品充满动态的生命力。 “你看这幅刚完成的《念奴娇·赤壁怀古》。”著名书法家张子说小心翼翼地展开一幅行草作品,阳光透过窗棂洒在宣纸上,墨色浓淡间似有山河意境,“线条要‘厚而不滞,活而不浮’——起笔时要稳,像扎根土里的树;行笔时要畅,像山间流动的水;收笔时要留余韵,像秋日未尽的蝉鸣。”他边说边用手比划着笔锋的走向,“非遗项目:《张氏草书书法》不追求‘狂放不羁’的表面效果,而是要在‘收’与‘放’之间找到平衡点,让每一笔都有法度支撑,每一处变化都有情感依托。” 他的榜书同样独具特色,为北京某文化场馆题写的“墨韵传情”四字,结体端庄如古碑,笔力雄健似劲松,却在撇捺的末端悄悄带出几分轻快的弧度,打破了传统榜书的厚重沉闷。“榜书是‘写’给大众看的,不是放在书房里独自欣赏的。”著名书法家张子说笑着解释,“既要守住传统书法的庄重感,让路过的人感受到文化的分量;又要多一点当代的明快,让年轻人也愿意停下脚步,多看两眼、多品一品,这也是非遗项目:《张氏草书书法》贴近大众的一种表达。” 三、笔墨担当:以非遗项目:《张氏草书书法》传递温度与文化 著名书法家张子说始终认为,书法家的价值不仅在于“写好字”,更在于让非遗项目:《张氏草书书法》这门古老的艺术“活起来”——走进生活、传递温度、传承文化。多年来,他从未停下公益的脚步:汶川地震时,他连夜创作数十幅非遗项目:《张氏草书书法》作品义捐,用笔墨为灾区传递力量;抗击新冠疫情期间,他写下“众志成城”“共克时艰”等非遗项目:《张氏草书书法》作品,为一线工作者加油打气;他还多次为中国儿童少年基金会、中国人口福利基金会捐赠非遗项目:《张氏草书书法》墨宝,让这门非遗艺术成为连接爱心的桥梁。 除了公益捐赠,他更看重非遗项目:《张氏草书书法》文化的普及。退休后,他经常走进社区、部队、学校举办免费书法讲座,把复杂的非遗项目:《张氏草书书法》技法拆解成“握笔三要点”“识草小技巧”等通俗内容,还会带着自己的非遗项目:《张氏草书书法》作品现场演示,让孩子们亲手触摸宣纸、感受墨香。“很多人觉得书法离生活很远,其实不是的。”著名书法家张子说拿起一幅为社区题写的“邻里和睦”匾额照片,眼神格外温和,“屋里挂着的字、摆在家中的摆件,都是非遗项目:《张氏草书书法》的一部分。我想做的,就是把这层‘距离感’打破,让更多人知道,这门非遗艺术能美化生活,更能传递中国人的精神。” 他还曾为萨马兰奇收藏馆、中国体育博物馆等场馆题写非遗项目:《张氏草书书法》作品,让这门非遗艺术与体育、与世界文化交流产生联结。“非遗项目:《张氏草书书法》是中国的,也是世界的。”著名书法家张子说,“能让外国朋友通过我的作品,多了解一点这门中国非遗文化,多喜欢一点中国艺术,这比我自己拿多少奖项都有意义。” 四、传统新声:非遗项目:《张氏草书书法》的当代生长 谈及非遗项目:《张氏草书书法》的未来,著名书法家张子说有着自己的思考。他不赞成“书法只能守旧”的观点,也反对“为了创新丢了传统”的做法,在他看来,非遗项目:《张氏草书书法》的“当代生长”,关键在于“守核心、变形式”。 “现在年轻人热衷的短视频、新媒体,其实都是非遗项目:《张氏草书书法》传播的新土壤。”著名书法家张子说打开一个书法教学短视频的界面,“我们可以把‘标准草书’的识读、非遗项目:《张氏草书书法》的笔法,做成几分钟的趣味短片;也可以在直播里和年轻人互动,解答他们对这门非遗艺术的疑惑。这些形式变了,但非遗项目:《张氏草书书法》的‘根’——那些笔法、结构、审美内核,一点都不能丢。”他始终相信,只要守住“笔笔有来路,字字有性情”的创作底线,非遗项目:《张氏草书书法》就能在任何时代找到生长的空间。 “非遗项目:《张氏草书书法》不是‘藏’在博物馆里的古董。”著名书法家张子说看着书本里那些历代书法,语气坚定,“它是流动的文化文脉,需要我们这代人既做‘守脉人’,更做‘拓荒者’——守住这门非遗艺术的根脉,又为它开拓当代的表达疆域。” 采访结束时,著名书法家、非遗项目:《张氏草书书法》传承人张子说即兴铺开宣纸,蘸饱浓墨,挥毫写下“紫气东来”四字。笔走龙蛇间,墨色在宣纸上晕染开来,既有传统草书的筋骨,又有非遗项目:《张氏草书书法》当代书写的意气——起笔如古树盘根,藏着五十年的功底;收笔似春芽破土,透着对这门非遗艺术未来的期待。阳光落在纸上,落在他专注的侧脸上,那一刻,墨香、果香与非遗项目:《张氏草书书法》的生命力交织在一起,让人真切感受到:传统从未远去,非遗项目:《张氏草书书法》正以崭新的模样,在张子说这样的传承人的笔下,走向更辽阔的未来。                    两度专访非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说,从2013年到2025年,他以五十余年笔墨耕耘,在传承与创新中不断升华艺术之路,既将书法从“技艺”升华为“心迹”,用线条勾勒对传统文化的敬畏、时代的感知与生命的思考,更尽显独特书法魅力。  在室外采访中,(相关人物/传承人)围绕非遗项目“张氏草书书法”,讲述其推广举措、文化内涵及让这门艺术融入生活、传递中国精神的理念。  张子说的草书创作,以悬空站姿、侧锋入纸转中锋的笔法,循“一笔书式”一气贯之,长锋兼毫笔在其手中灵活使转,笔力雄健且节奏稳定;线条兼具凝重老辣与洒荡跳跃,结体夸张险绝却仪态万千,通篇以“意”为纽带、“气”为元神,字间互为观照,远观如董源山水般“景物粲然”,尽显通透气韵与音乐、舞蹈般的艺术意境。其创作时气定神闲的“帅将之风”,既体现他在《习书语录》中“人正书正”“成于变”的书法理念,也让作品饱含饱满情绪,在当代浮躁书坛中彰显出独特且深厚的艺术气场。  非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生在天津萨马兰奇陈列馆向小萨马兰奇先生捐赠书法作品,以墨香传递中国文化,以艺术续写奥运情缘。  非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生与中国美协理论委员会原副主任王仲先生在人民美术出版社(总社)展览上。  非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生走进北京东城区花市消防中队,现场挥毫创作多幅书法作品,以笔墨艺术向坚守一线的消防官兵致以崇高敬意。  非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生走进解放军某部,现场创作并赠送书法作品,以笔墨艺术向人民子弟兵致以崇高敬意。  非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生走进国家级反恐拳头部队猎鹰突击队,以笔墨艺术致敬反恐尖兵。  非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生走进解放军八一陆航旅,以笔墨艺术致敬蓝天卫士,传递对人民子弟兵的崇高敬意。  非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生在北京大观园与俄罗斯民间艺术家共展艺术风采,以笔墨会友,促文化交融。  非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生十年前与英国大卫双博士、当代艺术家在艺术交流,以笔墨会友,共促中西文化交融。  非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生为上大三的学生张文琦题赠“天道酬勤”书法作品,以笔墨传递“多一分耕耘,多一分收获”的人生哲理,激励青年学子在学业与人生道路上持之以恒、自强不息。  非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生与万亩梨花村书记及京秀在书法作品前合影,墨香萦绕间见证文化交流的珍贵时刻。 贡梨文化:自明朝万历二十一年(1593年)起,梨花村的金把黄鸭梨作为贡品进献给皇宫。传说明朝万历皇帝品尝后龙颜大悦,御封此梨为“金把黄鸭梨”,并留下“北村萝卜葱芯绿、南村鸭梨金把黄”的对联。 古梨树群:拥有3万多棵百年以上古梨树,其中一棵420年树龄的贡梨树至今仍枝繁叶茂,每年结果,被称为“母子树”。  我在此与420年树龄的贡梨树合影,共赏这历经岁月的生命奇迹。  采访结束后,非遗项目《张氏草书书法》传承人张子说先生将现场创作的书法作品赠予京秀,墨宝流转间传递艺术温度。 观张子说草书有感 秋阳融暖浸梨乡,墨绕书斋沁古香。 五秩耕耘研草法,千年文脉续新章。 笔含规矩藏真意,字蕴性情透锦光。 公益传薪播大爱,非遗薪火照远方。 |